2015年03月10日

親と子のクリスマス・メルヘン「幸福な王子」を鑑賞して

12/18~12/22日に行われた親と子のクリスマス・メルヘン「幸福な王子」の様子をライターであり、市民サポーターでもある

才目さんによるレポートでお届けします。

-------

せんがわ劇場 年末恒例の「親と子のクリスマス・メルヘン」。

2014年度はオスカー・ワイルド原作の『幸福な王子』が上演されました(公演日程:2014年12月18日~12月22日)。

演出はシアターモーメンツ主宰の佐川大輔氏。

この美しい物語を、演出家は「巧みな演出術」を駆使して、大人にも子供にも印象深い素晴らしい劇に仕立てあげました。

●

演出家が駆使する「巧みな演出術」とは、一つの役を役者全員が演じ、

場面ごとに役者が次々とめまぐるしく交替していくシアターモーメンツ独特の手法です。

稽古の過程から「役」を固定せず、キャストチェンジを繰り返しながら、各シーンの最適な形を作り込んでいきます。

出演するのは、オーディションで選ばれた役者を含む、総勢6名の俳優たち。即興練習やワークショップによって鍛えられ、本稽古に臨みました。

彼らの持ち味や個性を存分に引き出し、優れた身体表現とごくシンプルな小道具の「見立て」によって、

寓意にあふれた舞台が創造されていきます。

役者の持ち味を生かしていくため、この舞台はメンバーによって毎回違った仕上がりになります。

「シアターモーメンツの『幸福な王子』は10年にのぼる上演実績をもちます」(佐川氏)。

この間たゆみなく進化をつづけてきたのは、こうした独特の演出手法の賜物でもあります。

さて、今回の『幸福な王子』の舞台。

せんがわ劇場の空間をフルに使い切り、

柔軟な演出と俳優の皆さんの多彩な表現力によって、「知的で透明度の高い舞台」が展開されていきます。

「ツバメ役は誰、王子役は誰…」。そんな約束事は、舞台上の素晴らしい瞬間瞬間(モーメンツ)の連続で吹き飛んでしまいます。

まったく無駄のない見事なステージに、観客の想像力は最大限に刺激され、子どもたちも劇の世界に魂と体ごと引き込まれていくようでした。

楽しいシーンも盛りだくさんです。

ツバメが川辺に生育する葦(あし)に恋をして振られる場面、いきなり始まる妖怪ウォッチ第一体操や観客とやりとりする日替わりナゾナゾ…。

どの場面もしっかりエンターテイメントしていて飽きさせません。

これらをお子様向けの観客サービスと見る方もいるかもしれませんが、決して劇のテーマを損なうものではありません。

むしろ、舞台と客席の身体的な一体感を高め、これら楽しいひと時の残像が、後半、劇のテーマをより切なく際立たせていくのです。

●●

劇の後半、シアターモーメンツの中原くれあさんがツバメを演じた場面は、特に感銘深いものでした。

「仲間のいる南の暖かい国へ行かなくちゃ」というツバメを押しとどめ、王子は頼み事をします。

マッチ売りの少女がいる貧しい家庭に自分の「サファイアの目」を引き抜いて届けてきてほしい、と。

陽気だったツバメは驚き、「そんなことボクにはできないよぉ、そんなことボクにはできないよぉ…」と訴え悩み、激しく嘆きます。

この時、王子役は残りの役者が次々チェンジしながら、それぞれ個性的な演じ方でツバメを説得します。

ひとつの役を全員で演じる手法が生かされる場面です。

キラキラ輝く王子の「サファイアの目」を引き抜いたとき、ピーンという音とともに、王子を演じた全員が目を手で押さえます。

澄み切った悲しみが舞台から客席に広がっていきます。

そして不幸だった家族が幸せに包まれると、ツバメは「なぜだろう、外は寒いのに心はあったかいよぉ」と素直に喜び眠りこけます。

この「くれあ=ツバメ」のあまりに純真な姿に子供たちの心はわしづかみにされ、大人たちも涙を流して見入ります。

原作者のオスカー・ワイルドは19世紀末を生きた名うての皮肉屋です。『幸福な王子』にも貧困・格差など現代社会の歪がたっぷり映し出されています。

最後に「神」によって救われる王子とツバメの魂。その美しくも悲しいテーマの真髄が、こうして観客の心に届けられていくのです。

●●●

ところで、せんがわ劇場のクリスマス・メルヘン公演では、エンディングにサンタクロースが登場することが恒例となっています。

今年も劇の終わりに楽しいサンタさんが登場して、子供たちにクリスマス・プレゼントを手渡します。

イラストコンクールに入賞したイラストで構成した『幸福な王子』の絵本もプレゼントされました。

名作の感銘とともに、子供たちにとってひときわ思い出深いクリスマスになったことでしょう。

シアターモーメンツ流の演出術が生きるメルヘンや寓話的な作品はいくつもあります。

たとえば、ポール・ギャリコの名作ファンタジー『雪のひとひら』などは第一に観てみたい作品のひとつです。

2013年度のクリスマス・メルヘン公演『青い鳥』(メーテルリンク作)は、「幸福」のありかを探す象徴的な作品で、ピアノの生演奏を加えた素敵なステージでした。

せんがわ劇場のスタッフは素晴らしい舞台の創造に取り組み、観客の皆さんに届けるための努力を積み重ねています。

こうした素晴らしい企画をぜひ今後も継続していただくとともに、より多くの市民や子供たちが生の舞台を観て、かけがえのない時間と感動を共有していただけたらと思います。

(取材・文/ライター 才目)

才目さんによるレポートでお届けします。

-------

せんがわ劇場 年末恒例の「親と子のクリスマス・メルヘン」。

2014年度はオスカー・ワイルド原作の『幸福な王子』が上演されました(公演日程:2014年12月18日~12月22日)。

演出はシアターモーメンツ主宰の佐川大輔氏。

この美しい物語を、演出家は「巧みな演出術」を駆使して、大人にも子供にも印象深い素晴らしい劇に仕立てあげました。

●

演出家が駆使する「巧みな演出術」とは、一つの役を役者全員が演じ、

場面ごとに役者が次々とめまぐるしく交替していくシアターモーメンツ独特の手法です。

稽古の過程から「役」を固定せず、キャストチェンジを繰り返しながら、各シーンの最適な形を作り込んでいきます。

出演するのは、オーディションで選ばれた役者を含む、総勢6名の俳優たち。即興練習やワークショップによって鍛えられ、本稽古に臨みました。

彼らの持ち味や個性を存分に引き出し、優れた身体表現とごくシンプルな小道具の「見立て」によって、

寓意にあふれた舞台が創造されていきます。

役者の持ち味を生かしていくため、この舞台はメンバーによって毎回違った仕上がりになります。

「シアターモーメンツの『幸福な王子』は10年にのぼる上演実績をもちます」(佐川氏)。

この間たゆみなく進化をつづけてきたのは、こうした独特の演出手法の賜物でもあります。

さて、今回の『幸福な王子』の舞台。

せんがわ劇場の空間をフルに使い切り、

柔軟な演出と俳優の皆さんの多彩な表現力によって、「知的で透明度の高い舞台」が展開されていきます。

「ツバメ役は誰、王子役は誰…」。そんな約束事は、舞台上の素晴らしい瞬間瞬間(モーメンツ)の連続で吹き飛んでしまいます。

まったく無駄のない見事なステージに、観客の想像力は最大限に刺激され、子どもたちも劇の世界に魂と体ごと引き込まれていくようでした。

楽しいシーンも盛りだくさんです。

ツバメが川辺に生育する葦(あし)に恋をして振られる場面、いきなり始まる妖怪ウォッチ第一体操や観客とやりとりする日替わりナゾナゾ…。

どの場面もしっかりエンターテイメントしていて飽きさせません。

これらをお子様向けの観客サービスと見る方もいるかもしれませんが、決して劇のテーマを損なうものではありません。

むしろ、舞台と客席の身体的な一体感を高め、これら楽しいひと時の残像が、後半、劇のテーマをより切なく際立たせていくのです。

●●

劇の後半、シアターモーメンツの中原くれあさんがツバメを演じた場面は、特に感銘深いものでした。

「仲間のいる南の暖かい国へ行かなくちゃ」というツバメを押しとどめ、王子は頼み事をします。

マッチ売りの少女がいる貧しい家庭に自分の「サファイアの目」を引き抜いて届けてきてほしい、と。

陽気だったツバメは驚き、「そんなことボクにはできないよぉ、そんなことボクにはできないよぉ…」と訴え悩み、激しく嘆きます。

この時、王子役は残りの役者が次々チェンジしながら、それぞれ個性的な演じ方でツバメを説得します。

ひとつの役を全員で演じる手法が生かされる場面です。

キラキラ輝く王子の「サファイアの目」を引き抜いたとき、ピーンという音とともに、王子を演じた全員が目を手で押さえます。

澄み切った悲しみが舞台から客席に広がっていきます。

そして不幸だった家族が幸せに包まれると、ツバメは「なぜだろう、外は寒いのに心はあったかいよぉ」と素直に喜び眠りこけます。

この「くれあ=ツバメ」のあまりに純真な姿に子供たちの心はわしづかみにされ、大人たちも涙を流して見入ります。

原作者のオスカー・ワイルドは19世紀末を生きた名うての皮肉屋です。『幸福な王子』にも貧困・格差など現代社会の歪がたっぷり映し出されています。

最後に「神」によって救われる王子とツバメの魂。その美しくも悲しいテーマの真髄が、こうして観客の心に届けられていくのです。

●●●

ところで、せんがわ劇場のクリスマス・メルヘン公演では、エンディングにサンタクロースが登場することが恒例となっています。

今年も劇の終わりに楽しいサンタさんが登場して、子供たちにクリスマス・プレゼントを手渡します。

イラストコンクールに入賞したイラストで構成した『幸福な王子』の絵本もプレゼントされました。

名作の感銘とともに、子供たちにとってひときわ思い出深いクリスマスになったことでしょう。

シアターモーメンツ流の演出術が生きるメルヘンや寓話的な作品はいくつもあります。

たとえば、ポール・ギャリコの名作ファンタジー『雪のひとひら』などは第一に観てみたい作品のひとつです。

2013年度のクリスマス・メルヘン公演『青い鳥』(メーテルリンク作)は、「幸福」のありかを探す象徴的な作品で、ピアノの生演奏を加えた素敵なステージでした。

せんがわ劇場のスタッフは素晴らしい舞台の創造に取り組み、観客の皆さんに届けるための努力を積み重ねています。

こうした素晴らしい企画をぜひ今後も継続していただくとともに、より多くの市民や子供たちが生の舞台を観て、かけがえのない時間と感動を共有していただけたらと思います。

(取材・文/ライター 才目)

2015年02月26日

せんがわシアター121 Vol.4 『紙屋悦子の青春』再演を鑑賞して

12/4~12/7日に行われた、せんがわシアター121 Vol.4 「紙屋悦子の青春」の様子をライターであり、市民サポーターでもある

才目さんによるレポートでお届けします。

-------

好評の初演から1年。

あの『紙屋悦子の青春』がパワーアップして還ってきました(作:松田正隆、演出:越光照文)。

本再演では海軍士官の明石・永与役が交替して劇に新風を吹き込むかたわら、

骨格を支える悦子と紙屋家・兄夫婦の芝居はさらに厚みと実在感を増し、

戦後を生き抜いた老悦子も能でいう「シテ」の役割を引き受けられるまでに成長しました。

●

「再演」の難しさは、言うまでもなく、「初演をいかに超えるか」です。

本作において初演を超えるためになされた努力の多くは、役者・スタッフの全員がいかに劇のテーマに「切実になれるか」でした。

堅固な劇構造をもつ本作で、リアリティをさらに追求すると同時に、

演出家は「切実さ」という意味でのアクチュアリティをより深化させる演出の数々を施します。

「リアリティにこだわりすぎるとアクチュアリティ(切実さ)が薄くなる。

アクチュアリティばかりでは、一人よがりとなり、劇のリアリティが後退する」(越光氏)。

リアリティとアクチュアリティ。その高い次元でのバランスにより、

紙屋家茶の間での何気ないやり取り、日常のセリフからも、時代を問う「力」が生み出されていきます。

劇中、説明的なセリフの量は少なく、それがゆえに観客が受け取る情報、語られない思いとしての「表出」はきわめて膨大です。

ラストのシーン。

老悦子と青春時代の悦子がともに「ザザー、ザザー」という波の音に耳を澄まし、散り始めた桜の大木がシルエットで臨在します。

この美しいオープンエンディングで観客は舞台から溢れ出てくる「表出」の何たるかを知ります。

「だから、私たちは再び戦争の過ちを繰り返してはいけないのだ…」。

このメッセージが心に確かな像を結んだ時、

観客は戦争で失われた無数の青春に涙し、劇場は誓いの拍手に包まれるのです。

●●

わが国の近代リアリズム演劇は小山内薫に始まり、100年の歴史を重ねてきました。

桐朋学園芸術短期大学学長であり、演出家として教育指導に当たる越光氏は、

「現代演劇は近代リアリズム演劇100年の歴史を捉え返し、次代に継承していくべき責務をもっています」と、日頃から強い使命感を示します。

本作は、「近代」を捉え返す視座だけでなく、『清経』など世阿弥の能に見られる中世以来の舞台形式のパワーを秘め、それらを確実に継承しています。

その意味で、本作は現代劇のひとつの到達点を示す舞台成果であるといっても過言ではないでしょう。

●●●

戦後70年を経た今、私たちは「平和」を考えるとき、つねにこの舞台に思いを馳せることでしょう。

こうした素晴らしい舞台を「共有」できることこそ、何ものにも代えがたい文化であり、芸術のもつ意義なのです。

もちろん、こうした高い質の演劇を創り上げることは容易ではありません。

取り組まれた皆さんの労をねぎらうととともに、身近な公共劇場でこのように素晴らしい作品が創造され、楽しめることを喜びたいと思います。

(取材・文/ライター 才目)

才目さんによるレポートでお届けします。

-------

好評の初演から1年。

あの『紙屋悦子の青春』がパワーアップして還ってきました(作:松田正隆、演出:越光照文)。

本再演では海軍士官の明石・永与役が交替して劇に新風を吹き込むかたわら、

骨格を支える悦子と紙屋家・兄夫婦の芝居はさらに厚みと実在感を増し、

戦後を生き抜いた老悦子も能でいう「シテ」の役割を引き受けられるまでに成長しました。

●

「再演」の難しさは、言うまでもなく、「初演をいかに超えるか」です。

本作において初演を超えるためになされた努力の多くは、役者・スタッフの全員がいかに劇のテーマに「切実になれるか」でした。

堅固な劇構造をもつ本作で、リアリティをさらに追求すると同時に、

演出家は「切実さ」という意味でのアクチュアリティをより深化させる演出の数々を施します。

「リアリティにこだわりすぎるとアクチュアリティ(切実さ)が薄くなる。

アクチュアリティばかりでは、一人よがりとなり、劇のリアリティが後退する」(越光氏)。

リアリティとアクチュアリティ。その高い次元でのバランスにより、

紙屋家茶の間での何気ないやり取り、日常のセリフからも、時代を問う「力」が生み出されていきます。

劇中、説明的なセリフの量は少なく、それがゆえに観客が受け取る情報、語られない思いとしての「表出」はきわめて膨大です。

ラストのシーン。

老悦子と青春時代の悦子がともに「ザザー、ザザー」という波の音に耳を澄まし、散り始めた桜の大木がシルエットで臨在します。

この美しいオープンエンディングで観客は舞台から溢れ出てくる「表出」の何たるかを知ります。

「だから、私たちは再び戦争の過ちを繰り返してはいけないのだ…」。

このメッセージが心に確かな像を結んだ時、

観客は戦争で失われた無数の青春に涙し、劇場は誓いの拍手に包まれるのです。

●●

わが国の近代リアリズム演劇は小山内薫に始まり、100年の歴史を重ねてきました。

桐朋学園芸術短期大学学長であり、演出家として教育指導に当たる越光氏は、

「現代演劇は近代リアリズム演劇100年の歴史を捉え返し、次代に継承していくべき責務をもっています」と、日頃から強い使命感を示します。

本作は、「近代」を捉え返す視座だけでなく、『清経』など世阿弥の能に見られる中世以来の舞台形式のパワーを秘め、それらを確実に継承しています。

その意味で、本作は現代劇のひとつの到達点を示す舞台成果であるといっても過言ではないでしょう。

●●●

戦後70年を経た今、私たちは「平和」を考えるとき、つねにこの舞台に思いを馳せることでしょう。

こうした素晴らしい舞台を「共有」できることこそ、何ものにも代えがたい文化であり、芸術のもつ意義なのです。

もちろん、こうした高い質の演劇を創り上げることは容易ではありません。

取り組まれた皆さんの労をねぎらうととともに、身近な公共劇場でこのように素晴らしい作品が創造され、楽しめることを喜びたいと思います。

(取材・文/ライター 才目)

2015年02月11日

サンデー・マティネ・コンサートPlus+ Vol.8 ストラヴィンスキー作曲、音楽劇『兵士の物語』

1月18日に行われた、「サンデー・マティネ・コンサートPlus【兵士の物語】」の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

-------

「サンデー・マティネ・コンサート plus+(プラス)」は、

ご好評をいただいている日曜午前のミニコンサート「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)」の姉妹企画です。

“サンマチ・プラス”の愛称で呼ばれています。

サンマチ・プラスは日曜の夕方(ソワレ)に開催しており、

より本格的なミディサイズのコンサートや音楽劇をお届けしています。

公演時間は短すぎず長すぎない70~90分程度、予約制で、入場料はワンコイン(500円)です。

先に当ブログでご紹介した『瀧廉太郎物語』もサンマチ・プラスで上演し、皆さまのご高評を得て育まれていった舞台。

前回のサンマチ・プラス Vol.7 (2014年11月30日)では、パリ管弦楽団の首席フルート奏者、ヴァンサン・リュカ氏をお招きし、

超人的ともいえるフルート演奏をたっぷりお楽しみいただきました。

2015年最初の開催となるサンマチ・プラス Vol.8 (1月18日)は、

ストラヴィンスキー作曲の音楽劇『兵士の物語 (L’Histoire du Soldat)』が取り上げられました。

わが国でも熱烈な愛好者の多い『兵士の物語』の全曲版を、

第一線で活躍するソリストと俳優による演奏と朗読でお届けするという心躍る企画です。

おかげさまで予約は完売し、場内超満員となる盛況ぶりでした。

7名の演奏家の素晴らしいアンサンブル、朗読の域を超えたパワフルな演技、

清新な日本語による分かりやすい翻訳台本…。

すべてがお洒落でスタイリッシュ。お客様の拍手が鳴りやまない、実に熱く素敵なステージとなりました。

■一流の芸術家が取り組むユニークな音楽劇

芸術家の逆境が「傑作」をもたらすことがしばしばあります。

『兵士の物語』(1918年)もその例に数えられる作品です。

ストラヴィンスキー(1882-1971)は、ロシアが生んだ天才的な作曲家。

20世紀初頭、『火の鳥』『ペトリューシュカ』『春の祭典』など革新的なバレエ音楽を作曲し、

ディアギレフ率いるロシア・バレエ団による上演は当時一大センセーションを巻き起こしました。

しかし、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、バレエ公演は激減。

続くロシア革命によって財産も没収され困窮したストラヴィンスキーは、避難したスイスで小編成の作品に取り組みます。

「脱走兵と悪魔」というロシアの民話に想を得て、脚本を親交のあった作家ラミューズが担当。

こうして『兵士の物語』が1918年に発表・初演されます。

「語られ、演じられ、踊られる二部からなる物語」との副題をもつ、このユニークな音楽劇。

発表以来、当代一流の演奏家や俳優がその上演に挑戦し、舞台芸術の新しい地平を拓いてきました。

器楽構成はヴァイオリン、コントラバス、クラリネット、ファゴット、トランペット、トロンボーン、パーカッションにそれぞれ1名ずつの7人編成。

それに、語り手、兵士役、悪魔役、セリフはないが王女も登場します。

1960年代に詩人ジャン・コクトーが語り手をつとめ、“名探偵ポワロ”のピーター・ユスティノフが兵士を演じて収録された音源が出され、ラミューズ版とは違ったコクトー版として広まっています。

コクトーの名調子での「語り」もフランス語のため、日本語での上演に接したいとの思いを持たれていた方も多いことでしょう。

ここにきて、日本でも各地のホールで『兵士の物語』の公演が相次いでいます。

せんがわ劇場でも独自に日本語での上演に取り組むこととなりました。

■『兵士の物語』全曲版の日本語による上演

本公演は、ストラヴィンスキー作曲『兵士の物語』全曲版を、オリジナルのラミューズ脚本をもとに日本語で上演するものです。

訳者は、前回のサンマチ・プラスでヴァンサン・リュカ氏の伴奏をつとめてくださった、ピアニストの東井美佳(あずまいみか)さん。

フランス語で書かれた脚本を、そのままの形で日本語に移し替えられました。

演奏者は、ヴァイオリンの井上静香さんを筆頭に、全国各地で活動する7名のソリストの皆さん。

朗読担当の高橋和久さんは、TV・映画・舞台・CMナレーションなどで活躍するほか、

東日本大震災直後の日本を描く劇や仲間たちと組んだ演劇公演(「トゥルースシェル・プロデュース」)では演出も担当する多才な俳優です。

演奏者が登場して席につき、朗読者が舞台上手にスタンバイします。

朗読者の傍らには物語の重要なアイテムとなる“古びたヴァイオリン”がセットされています。

まず高橋さんが、ロシア民話「脱走兵と悪魔」を本作のあらすじとして語ります。

「ストラヴィンスキー作曲『兵士の物語』!」。高橋さんの声が高らかに響き、いよいよ開幕です。

■『兵士の物語』第1部

<兵士の行進曲>

久々の休暇をもらった兵士のジョセフ、

軽快なマーチ風の音楽に乗り、テクテク、テクテク、故郷を目指して歩いています。

<小川のほとりの小曲>

小川のほとりでしばし休憩。肩に背負った袋からヴァイオリンを取り出し弾き始める。

ヴァイオリンを中心としたマーチ風の演奏が続きます。

すると、老人に化けた悪魔があらわれます。「そのヴァイオリンをくださらんかねぇ…」。

断わる兵士に不思議な「本」との交換をもちかけます。「この本を読めば大儲けができるぞ…」。

まんまと丸め込み、悪魔は本とヴァイオリンを交換させます。

ヴァイオリンの弾き方を教えてもらいたいという悪魔。ジョセフは3日間だけの約束で悪魔の屋敷に行き、絢爛豪華な時を過ごします。

<兵士の行進曲>

3日間の寄り道から旅路に戻ったジョセフ。ふたたび<兵士の行進曲>が軽快に奏でられます。

ようやく故郷にたどり着くが、そこで待っていたのは彼を幽霊扱いする村人たち。

悪魔の言った「3日」が、実は「3年」であったことを悟り、ジョセフは絶望に襲われます。

<パストラーレ>

クラリネットが活躍する牧歌的なシークエンスが続きます。

ジョセフは羊飼いの格好をした悪魔に気づき、悪態をつきます。

「あの本があるじゃないか」と悪魔。「本」には2、3日先の株式や為替の相場が記されています。

ジョセフは商人になり、大儲けをします。

本を開けば、欲しいと思うものは何でも手に入る。いくらでも大金が転がり込む。

でも、ジョセフは心が空っぽなことに気づきます。

「すべては無だ。ああ、古き良きものたち、嘘偽りのないもの、大事なものがなくなってしまった」。

ジョセフはただの兵士であった頃の生活を懐かしむのでした。

<小川のほとりのアリア>

ジョセフは昔に戻る秘密を求めて本のページをめくります。

そこへ、老婆に化けた悪魔が現れ、昔手放した古びたヴァイオリンを差し出します。

彼は悪魔の言い値で買い取りますが、ヴァイオリンは昔のようには鳴ってくれません。

もうヴァイオリンを弾くこともできなくなったジョセフは、またも絶望のどん底に突き落とされるのです。

■『兵士の物語』第2部

<兵士の行進曲>

また当てもない旅に出たジョセフは、とある村の酒場でこんな話を耳にします。

「国王の娘が原因不明の病気で夜も眠らず、何も食べず、口もきかない。

そこで王様がおフレをだした。娘の病気を治した者に娘を娶らせよう、と」。

これはいいチャンス。ジョセフは自分を医者であると騙(かた)り、お城へと向かいます。

<王の行進曲>

さっと照明が明るくなり、王宮の控えの間。

金管楽器、特にトランペット(コルネット)が活躍する<王の行進曲>が奏でられます。

王様に謁見し、医者と信じこませたジョセフは王女との面会を許されます。

トランプで運試しをするジョセフの前に、あのヴァイオリンを持った悪魔が現れます。

「へへへ、王女を治せるのはこの俺様だけさ」と悪魔。

ここで語り手が劇に介入して、ジョセフに知恵を授けます。

「あの本で手に入れた金をそっくり悪魔に返してしまうんだ。そしたら奴に勝てる」と。

語り手の言う通り、ジョセフは賭けトランプにわざと負け、勝ち続けた悪魔は酒をあおり倒れます。

ジョセフは、ヴァイオリンを取り戻し、弾き始めます。

<小さな音楽会>

トランペット、クラリネット、ヴァイオリンを中心とした変拍子の行進曲が奏でられます。

<3つの舞曲>

ジョセフの弾くヴァイオリンで王女は元気を取り戻し、やがて踊り始めます。

タンゴ、ワルツ、続いてラグタイム。「王女の踊り」は本作の佳境ともいえるシーンです。

井上静香さんの素晴らしいヴァイオリン・ソロが時に悩ましく、時に軽快に、艶やかな響きで聴衆を魅了します。

<悪魔の踊り>

ヴァイオリンが刻む激しい音で、悪魔が激しく踊り狂います。

しかし、ジョセフの弾くヴァイオリンにより遂に悪魔は退治され、兵士と王女は喜びの抱擁をかわします。

<小コラール>

4本の管楽器と2本の弦楽器によるコラール(賛美歌)が奏でられます。

<悪魔のクープレ>

2拍子の弦楽器演奏に乗ってまたも悪魔があらわれ、二人に呪いをかけます。

「国境を越えるんじゃないぞ。国境を越えたら、地獄へ引きずり下ろしてやる」と。

<大コラール>

コラールの響く中、“教訓めいた台詞”が語られます。

~かつて持っていたものに、いま持っているものを足そうとしてはいけません。

かつての自分と今の自分、両方になることはできないのです。

~ひとつの幸福、それがすべて。

ふたつの幸せなんて、それは無いも同然。

ある日、王女はジョセフに言いました。

「私、あなたのこと、何も知らないわ。あなたのふるさとへ行ってみたいわ」。

ジョセフは故郷での幸せな暮らしを夢見て、王女と城を抜け出します。

国境の道しるべにたどり着き、先に国境を越えたジョセフは彼女を呼び、振り返ります。

<悪魔の凱旋の音楽>

国境にいたのは悪魔。王女は消え去り、呪いの言葉通りジョセフは地獄へ連れ去られます。

悪魔に奪い取られたヴァイオリンが不気味な不協和音を響かせ、打楽器が激しく打ち鳴らされます……。

-----突然訪れたエンディングに場内は息を飲み、一瞬の静寂に包まれます。

やがて大きな拍手が沸き起こり、鳴り止みません。出演者の皆さんが3度のカーテンコールに応えます。

「ふたつの幸せ」を得ようとしてすべてを失う『兵士の物語』、その不思議な世界に魅せられ、

文字通りの「大熱演」に高い満足感が得られました。あの“教訓めいた台詞”も頭から離れません。

■「シンプル・イズ・ベスト」の素敵なステージ

最少の出演者で、最大限の効果。

今回の舞台は、見終わった後、誰もが完成度の高さに打たれたのではないでしょうか。

指揮者がいないゆえに、演奏者と俳優は自律的に見事な一体感を醸します。

変拍子を多用した技巧的に難しいパートでも一糸乱れぬアンサンブルを聴かせ、全員が物語世界を構築していく緊迫感が舞台にあふれていました。

まさに「シンプル・イズ・ベスト」の素晴らしいステージです。

熱意あふれる演奏でアンサンブルを率いたヴァイオリンの井上静香さん。

そして、各パートを担当されたソリストの皆さんの高い演奏技術。

一人で何役もの役作りに取り組み、熱い演技を見せた俳優の高橋さん。

優れたピアニストである東井美佳さんを翻訳者に迎えたことも見逃せません。演奏にマッチする「生きた日本語」が選ばれ、実にスムーズな「音楽と演劇のコラボレーション」が達成されたのです。

『せんがわ劇場版 兵士の物語』は誕生したばかり。温かい拍手を送ってくださったお客様とともに、

この素敵な音楽劇をもっともっと成長させ、進化させたいものです。

出演者・スタッフの皆さんに感謝しつつ、ぜひとも他日の再演を期待したいと思います。

(取材・文/ライター 才目)

-------

「サンデー・マティネ・コンサート plus+(プラス)」は、

ご好評をいただいている日曜午前のミニコンサート「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)」の姉妹企画です。

“サンマチ・プラス”の愛称で呼ばれています。

サンマチ・プラスは日曜の夕方(ソワレ)に開催しており、

より本格的なミディサイズのコンサートや音楽劇をお届けしています。

公演時間は短すぎず長すぎない70~90分程度、予約制で、入場料はワンコイン(500円)です。

先に当ブログでご紹介した『瀧廉太郎物語』もサンマチ・プラスで上演し、皆さまのご高評を得て育まれていった舞台。

前回のサンマチ・プラス Vol.7 (2014年11月30日)では、パリ管弦楽団の首席フルート奏者、ヴァンサン・リュカ氏をお招きし、

超人的ともいえるフルート演奏をたっぷりお楽しみいただきました。

2015年最初の開催となるサンマチ・プラス Vol.8 (1月18日)は、

ストラヴィンスキー作曲の音楽劇『兵士の物語 (L’Histoire du Soldat)』が取り上げられました。

わが国でも熱烈な愛好者の多い『兵士の物語』の全曲版を、

第一線で活躍するソリストと俳優による演奏と朗読でお届けするという心躍る企画です。

おかげさまで予約は完売し、場内超満員となる盛況ぶりでした。

7名の演奏家の素晴らしいアンサンブル、朗読の域を超えたパワフルな演技、

清新な日本語による分かりやすい翻訳台本…。

すべてがお洒落でスタイリッシュ。お客様の拍手が鳴りやまない、実に熱く素敵なステージとなりました。

■一流の芸術家が取り組むユニークな音楽劇

芸術家の逆境が「傑作」をもたらすことがしばしばあります。

『兵士の物語』(1918年)もその例に数えられる作品です。

ストラヴィンスキー(1882-1971)は、ロシアが生んだ天才的な作曲家。

20世紀初頭、『火の鳥』『ペトリューシュカ』『春の祭典』など革新的なバレエ音楽を作曲し、

ディアギレフ率いるロシア・バレエ団による上演は当時一大センセーションを巻き起こしました。

しかし、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、バレエ公演は激減。

続くロシア革命によって財産も没収され困窮したストラヴィンスキーは、避難したスイスで小編成の作品に取り組みます。

「脱走兵と悪魔」というロシアの民話に想を得て、脚本を親交のあった作家ラミューズが担当。

こうして『兵士の物語』が1918年に発表・初演されます。

「語られ、演じられ、踊られる二部からなる物語」との副題をもつ、このユニークな音楽劇。

発表以来、当代一流の演奏家や俳優がその上演に挑戦し、舞台芸術の新しい地平を拓いてきました。

器楽構成はヴァイオリン、コントラバス、クラリネット、ファゴット、トランペット、トロンボーン、パーカッションにそれぞれ1名ずつの7人編成。

それに、語り手、兵士役、悪魔役、セリフはないが王女も登場します。

1960年代に詩人ジャン・コクトーが語り手をつとめ、“名探偵ポワロ”のピーター・ユスティノフが兵士を演じて収録された音源が出され、ラミューズ版とは違ったコクトー版として広まっています。

コクトーの名調子での「語り」もフランス語のため、日本語での上演に接したいとの思いを持たれていた方も多いことでしょう。

ここにきて、日本でも各地のホールで『兵士の物語』の公演が相次いでいます。

せんがわ劇場でも独自に日本語での上演に取り組むこととなりました。

■『兵士の物語』全曲版の日本語による上演

本公演は、ストラヴィンスキー作曲『兵士の物語』全曲版を、オリジナルのラミューズ脚本をもとに日本語で上演するものです。

訳者は、前回のサンマチ・プラスでヴァンサン・リュカ氏の伴奏をつとめてくださった、ピアニストの東井美佳(あずまいみか)さん。

フランス語で書かれた脚本を、そのままの形で日本語に移し替えられました。

演奏者は、ヴァイオリンの井上静香さんを筆頭に、全国各地で活動する7名のソリストの皆さん。

朗読担当の高橋和久さんは、TV・映画・舞台・CMナレーションなどで活躍するほか、

東日本大震災直後の日本を描く劇や仲間たちと組んだ演劇公演(「トゥルースシェル・プロデュース」)では演出も担当する多才な俳優です。

演奏者が登場して席につき、朗読者が舞台上手にスタンバイします。

朗読者の傍らには物語の重要なアイテムとなる“古びたヴァイオリン”がセットされています。

まず高橋さんが、ロシア民話「脱走兵と悪魔」を本作のあらすじとして語ります。

「ストラヴィンスキー作曲『兵士の物語』!」。高橋さんの声が高らかに響き、いよいよ開幕です。

■『兵士の物語』第1部

<兵士の行進曲>

久々の休暇をもらった兵士のジョセフ、

軽快なマーチ風の音楽に乗り、テクテク、テクテク、故郷を目指して歩いています。

<小川のほとりの小曲>

小川のほとりでしばし休憩。肩に背負った袋からヴァイオリンを取り出し弾き始める。

ヴァイオリンを中心としたマーチ風の演奏が続きます。

すると、老人に化けた悪魔があらわれます。「そのヴァイオリンをくださらんかねぇ…」。

断わる兵士に不思議な「本」との交換をもちかけます。「この本を読めば大儲けができるぞ…」。

まんまと丸め込み、悪魔は本とヴァイオリンを交換させます。

ヴァイオリンの弾き方を教えてもらいたいという悪魔。ジョセフは3日間だけの約束で悪魔の屋敷に行き、絢爛豪華な時を過ごします。

<兵士の行進曲>

3日間の寄り道から旅路に戻ったジョセフ。ふたたび<兵士の行進曲>が軽快に奏でられます。

ようやく故郷にたどり着くが、そこで待っていたのは彼を幽霊扱いする村人たち。

悪魔の言った「3日」が、実は「3年」であったことを悟り、ジョセフは絶望に襲われます。

<パストラーレ>

クラリネットが活躍する牧歌的なシークエンスが続きます。

ジョセフは羊飼いの格好をした悪魔に気づき、悪態をつきます。

「あの本があるじゃないか」と悪魔。「本」には2、3日先の株式や為替の相場が記されています。

ジョセフは商人になり、大儲けをします。

本を開けば、欲しいと思うものは何でも手に入る。いくらでも大金が転がり込む。

でも、ジョセフは心が空っぽなことに気づきます。

「すべては無だ。ああ、古き良きものたち、嘘偽りのないもの、大事なものがなくなってしまった」。

ジョセフはただの兵士であった頃の生活を懐かしむのでした。

<小川のほとりのアリア>

ジョセフは昔に戻る秘密を求めて本のページをめくります。

そこへ、老婆に化けた悪魔が現れ、昔手放した古びたヴァイオリンを差し出します。

彼は悪魔の言い値で買い取りますが、ヴァイオリンは昔のようには鳴ってくれません。

もうヴァイオリンを弾くこともできなくなったジョセフは、またも絶望のどん底に突き落とされるのです。

■『兵士の物語』第2部

<兵士の行進曲>

また当てもない旅に出たジョセフは、とある村の酒場でこんな話を耳にします。

「国王の娘が原因不明の病気で夜も眠らず、何も食べず、口もきかない。

そこで王様がおフレをだした。娘の病気を治した者に娘を娶らせよう、と」。

これはいいチャンス。ジョセフは自分を医者であると騙(かた)り、お城へと向かいます。

<王の行進曲>

さっと照明が明るくなり、王宮の控えの間。

金管楽器、特にトランペット(コルネット)が活躍する<王の行進曲>が奏でられます。

王様に謁見し、医者と信じこませたジョセフは王女との面会を許されます。

トランプで運試しをするジョセフの前に、あのヴァイオリンを持った悪魔が現れます。

「へへへ、王女を治せるのはこの俺様だけさ」と悪魔。

ここで語り手が劇に介入して、ジョセフに知恵を授けます。

「あの本で手に入れた金をそっくり悪魔に返してしまうんだ。そしたら奴に勝てる」と。

語り手の言う通り、ジョセフは賭けトランプにわざと負け、勝ち続けた悪魔は酒をあおり倒れます。

ジョセフは、ヴァイオリンを取り戻し、弾き始めます。

<小さな音楽会>

トランペット、クラリネット、ヴァイオリンを中心とした変拍子の行進曲が奏でられます。

<3つの舞曲>

ジョセフの弾くヴァイオリンで王女は元気を取り戻し、やがて踊り始めます。

タンゴ、ワルツ、続いてラグタイム。「王女の踊り」は本作の佳境ともいえるシーンです。

井上静香さんの素晴らしいヴァイオリン・ソロが時に悩ましく、時に軽快に、艶やかな響きで聴衆を魅了します。

<悪魔の踊り>

ヴァイオリンが刻む激しい音で、悪魔が激しく踊り狂います。

しかし、ジョセフの弾くヴァイオリンにより遂に悪魔は退治され、兵士と王女は喜びの抱擁をかわします。

<小コラール>

4本の管楽器と2本の弦楽器によるコラール(賛美歌)が奏でられます。

<悪魔のクープレ>

2拍子の弦楽器演奏に乗ってまたも悪魔があらわれ、二人に呪いをかけます。

「国境を越えるんじゃないぞ。国境を越えたら、地獄へ引きずり下ろしてやる」と。

<大コラール>

コラールの響く中、“教訓めいた台詞”が語られます。

~かつて持っていたものに、いま持っているものを足そうとしてはいけません。

かつての自分と今の自分、両方になることはできないのです。

~ひとつの幸福、それがすべて。

ふたつの幸せなんて、それは無いも同然。

ある日、王女はジョセフに言いました。

「私、あなたのこと、何も知らないわ。あなたのふるさとへ行ってみたいわ」。

ジョセフは故郷での幸せな暮らしを夢見て、王女と城を抜け出します。

国境の道しるべにたどり着き、先に国境を越えたジョセフは彼女を呼び、振り返ります。

<悪魔の凱旋の音楽>

国境にいたのは悪魔。王女は消え去り、呪いの言葉通りジョセフは地獄へ連れ去られます。

悪魔に奪い取られたヴァイオリンが不気味な不協和音を響かせ、打楽器が激しく打ち鳴らされます……。

-----突然訪れたエンディングに場内は息を飲み、一瞬の静寂に包まれます。

やがて大きな拍手が沸き起こり、鳴り止みません。出演者の皆さんが3度のカーテンコールに応えます。

「ふたつの幸せ」を得ようとしてすべてを失う『兵士の物語』、その不思議な世界に魅せられ、

文字通りの「大熱演」に高い満足感が得られました。あの“教訓めいた台詞”も頭から離れません。

■「シンプル・イズ・ベスト」の素敵なステージ

最少の出演者で、最大限の効果。

今回の舞台は、見終わった後、誰もが完成度の高さに打たれたのではないでしょうか。

指揮者がいないゆえに、演奏者と俳優は自律的に見事な一体感を醸します。

変拍子を多用した技巧的に難しいパートでも一糸乱れぬアンサンブルを聴かせ、全員が物語世界を構築していく緊迫感が舞台にあふれていました。

まさに「シンプル・イズ・ベスト」の素晴らしいステージです。

熱意あふれる演奏でアンサンブルを率いたヴァイオリンの井上静香さん。

そして、各パートを担当されたソリストの皆さんの高い演奏技術。

一人で何役もの役作りに取り組み、熱い演技を見せた俳優の高橋さん。

優れたピアニストである東井美佳さんを翻訳者に迎えたことも見逃せません。演奏にマッチする「生きた日本語」が選ばれ、実にスムーズな「音楽と演劇のコラボレーション」が達成されたのです。

『せんがわ劇場版 兵士の物語』は誕生したばかり。温かい拍手を送ってくださったお客様とともに、

この素敵な音楽劇をもっともっと成長させ、進化させたいものです。

出演者・スタッフの皆さんに感謝しつつ、ぜひとも他日の再演を期待したいと思います。

(取材・文/ライター 才目)

2015年01月22日

せんがわ劇場サンデー・マティネ・コンサート~午後への前奏曲 ~ Vol. 136

1月4日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.136の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

-------

2015年、明けましておめでとうございます。

せんがわ劇場は、1月4日の日曜日、恒例の「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)※」から新年のスタートを切りました。

※「サンマチ」は月に1、2回のペースで日曜日の午前に開催しているミニコンサートの愛称です。

「マティネ」はフランス語で「午前」を意味します。

新春最初のサンマチは、お正月らしく邦楽によるニューイヤーコンサートが企画されました。

「長唄・三味線・お囃子をお楽しみ頂く、新年の幕開けに相応しい華やかな演奏会」です。

昨年中から心待ちにしてくださった音楽ファンの方々も多かったのでしょう。

おかげさまで、開場前から大勢のお客様がお越し下さり、場内ほぼ満席となる盛況ぶりでした。

めったに聴けない三味線独奏に続いて、大曲『鏡獅子』をたっぷりと楽しみ、

サプライズなアンコール曲では大喝采のこだまする素晴らしい演奏会となりました。

芸術文化を介し、市民の皆様とともに、賑々しく幸先の良い新年を迎えられたことを慶びたいと思います。

●長唄三味線の独奏曲『去来』

司会進行は、お馴染みの松井康司先生(せんがわ劇場音楽コーディネーター)、

そして、劇場スタッフの萩原さんは新春企画にふさわしく和服姿です。

江戸時代、歌舞伎音楽から発祥・発展してきた「長唄」は、大きな編成で華やかな舞台を見せてくれるのが特徴です。

その基本は唄と三味線ということで、まず本日のタテ三味線をつとめる今藤政智(いまふじまさとも)さんが登場して、長唄三味線の解説から始まります。

「細棹」と呼ばれる長唄三味線は明るく華麗な音色が魅力です。

「絃(糸)は絹、胴の両面には猫のなめし皮を張りますが、破れやすいので、もう一挺用意して演奏に臨みます」等々、楽しいトークで政智さんが「ミニ知識」を伝授してくださいます。

続いて、長唄三味線の独奏曲として書かれた『去来(きょらい)』という曲の演奏です。

千を超える邦楽曲を遺した杵屋正邦(きねやせいほう)氏が昭和42年に作曲した作品ということで、

三味線ならではの「間(ま)」や「緊張感」に加えて、現代的なリズムや旋律も取り入れられています。

唄の入らない三味線独奏が生で聴ける機会はめったにありません。

息をこらし、お客様はじっと聴き入ります。

「古典」というジャンルを超えた三味線音楽の新しい境地。しかも、超絶技巧。政智さんの繊細かつ高度なテクニックが随所に光る、実に見事な演奏でした。

●極め付き、新春を寿ぐ大曲『鏡獅子』

続いて、囃子方から藤舎清穂(とうしゃきよほ)さんが登場して「小鼓」の紹介が行われた後、

用意も整い、お待ちかね『鏡獅子』の演奏に移ります。

幕が上がると、金屏風をバックに緋毛氈を敷いたひな壇が設えられています。

今藤政子(いまふじまさこ)さんを筆頭に3人の唄方をはじめ、三味線方、囃子方(笛、小鼓、大鼓、太鼓)、

総勢11名の演奏者が黒紋付・正装に身を包み居並ぶ姿の華やかなこと。

サンマチ・ファンの間から思わず「オー」と感嘆の声があがります。

新歌舞伎十八番のひとつ『(春興)鏡獅子』(作詞:福地桜痴、作曲:三代目杵屋正次郎)は1時間弱におよぶ大曲です。

今回は、後シテ(後半)「胡蝶」の場面から始まります。

「~世の中に、絶えて花香のなかりせば、

我はいづくに 宿るべき~」

と、今藤政子さんの素晴らしい長唄が場内に響きます。

三味線、笛、鼓の切れのよい響きに乗って、胡蝶の精が可憐に舞い踊る様子が描かれます。

ひときわ高く笛が鳴り、小鼓、太鼓の絶妙な掛け合いの後、小姓弥生が獅子の精に変身して現れます。

獅子の精が、牡丹の花に遊び狂い、「毛振り」という頭を激しく振って勇壮に舞う場面。

唄方にとっても、三味線・囃子方にとっても、たいへん高度な技術を要する演し物といわれますが、

それだけに観客にとっては聴き応え十分。

歌舞伎好きの方なら、勘三郎はじめ名歌舞伎役者の演じる鏡獅子が彷彿としたかもしれません。

新春を寿(ことほ)ぐ大曲に観客はじっくりと聴き惚れ、やがて割れんばかりの拍手が場内を包み込みました。

●さらに大喝采のアンコール

「邦楽演奏会でアンコールにお応えすることはあまりないのですが、こんな曲を選んでみました…」と、

始まった曲は、なんと映画『アナと雪の女王』の主題歌「Let it go~ありのままで」です。

「~ありのままの 姿見せるのよ

ありのままの 自分になるの~」(訳詞:高橋知伽江)

耳に馴染んだ洋楽が、本格的な邦楽、それも長唄として演奏される意外性とユーモラスなセンスに観客はびっくり仰天。

今藤政子さんの声の美しさはもちろん、歌唱の実力、観客の心へ「唄」を届ける浸透力の凄さが、改めてまざまざと分かる素晴らしいアンコール。大喝采がこだまする中、静かに幕がおりていきます。

身近な劇場でこんな豪華なお正月を楽しむことができ、多くのお客様から感謝の声が聞かれた2015年最初のサンマチでした。

サンマチは、こらからも洋の東西を問わず、幅広い音楽・演奏者の紹介に努めてまいります。

本年も引き続き「調布市せんがわ劇場」をどうぞよろしくお願いいたします。

(取材・文/ライター 才目)

-------

2015年、明けましておめでとうございます。

せんがわ劇場は、1月4日の日曜日、恒例の「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)※」から新年のスタートを切りました。

※「サンマチ」は月に1、2回のペースで日曜日の午前に開催しているミニコンサートの愛称です。

「マティネ」はフランス語で「午前」を意味します。

新春最初のサンマチは、お正月らしく邦楽によるニューイヤーコンサートが企画されました。

「長唄・三味線・お囃子をお楽しみ頂く、新年の幕開けに相応しい華やかな演奏会」です。

昨年中から心待ちにしてくださった音楽ファンの方々も多かったのでしょう。

おかげさまで、開場前から大勢のお客様がお越し下さり、場内ほぼ満席となる盛況ぶりでした。

めったに聴けない三味線独奏に続いて、大曲『鏡獅子』をたっぷりと楽しみ、

サプライズなアンコール曲では大喝采のこだまする素晴らしい演奏会となりました。

芸術文化を介し、市民の皆様とともに、賑々しく幸先の良い新年を迎えられたことを慶びたいと思います。

●長唄三味線の独奏曲『去来』

司会進行は、お馴染みの松井康司先生(せんがわ劇場音楽コーディネーター)、

そして、劇場スタッフの萩原さんは新春企画にふさわしく和服姿です。

江戸時代、歌舞伎音楽から発祥・発展してきた「長唄」は、大きな編成で華やかな舞台を見せてくれるのが特徴です。

その基本は唄と三味線ということで、まず本日のタテ三味線をつとめる今藤政智(いまふじまさとも)さんが登場して、長唄三味線の解説から始まります。

「細棹」と呼ばれる長唄三味線は明るく華麗な音色が魅力です。

「絃(糸)は絹、胴の両面には猫のなめし皮を張りますが、破れやすいので、もう一挺用意して演奏に臨みます」等々、楽しいトークで政智さんが「ミニ知識」を伝授してくださいます。

続いて、長唄三味線の独奏曲として書かれた『去来(きょらい)』という曲の演奏です。

千を超える邦楽曲を遺した杵屋正邦(きねやせいほう)氏が昭和42年に作曲した作品ということで、

三味線ならではの「間(ま)」や「緊張感」に加えて、現代的なリズムや旋律も取り入れられています。

唄の入らない三味線独奏が生で聴ける機会はめったにありません。

息をこらし、お客様はじっと聴き入ります。

「古典」というジャンルを超えた三味線音楽の新しい境地。しかも、超絶技巧。政智さんの繊細かつ高度なテクニックが随所に光る、実に見事な演奏でした。

●極め付き、新春を寿ぐ大曲『鏡獅子』

続いて、囃子方から藤舎清穂(とうしゃきよほ)さんが登場して「小鼓」の紹介が行われた後、

用意も整い、お待ちかね『鏡獅子』の演奏に移ります。

幕が上がると、金屏風をバックに緋毛氈を敷いたひな壇が設えられています。

今藤政子(いまふじまさこ)さんを筆頭に3人の唄方をはじめ、三味線方、囃子方(笛、小鼓、大鼓、太鼓)、

総勢11名の演奏者が黒紋付・正装に身を包み居並ぶ姿の華やかなこと。

サンマチ・ファンの間から思わず「オー」と感嘆の声があがります。

新歌舞伎十八番のひとつ『(春興)鏡獅子』(作詞:福地桜痴、作曲:三代目杵屋正次郎)は1時間弱におよぶ大曲です。

今回は、後シテ(後半)「胡蝶」の場面から始まります。

「~世の中に、絶えて花香のなかりせば、

我はいづくに 宿るべき~」

と、今藤政子さんの素晴らしい長唄が場内に響きます。

三味線、笛、鼓の切れのよい響きに乗って、胡蝶の精が可憐に舞い踊る様子が描かれます。

ひときわ高く笛が鳴り、小鼓、太鼓の絶妙な掛け合いの後、小姓弥生が獅子の精に変身して現れます。

獅子の精が、牡丹の花に遊び狂い、「毛振り」という頭を激しく振って勇壮に舞う場面。

唄方にとっても、三味線・囃子方にとっても、たいへん高度な技術を要する演し物といわれますが、

それだけに観客にとっては聴き応え十分。

歌舞伎好きの方なら、勘三郎はじめ名歌舞伎役者の演じる鏡獅子が彷彿としたかもしれません。

新春を寿(ことほ)ぐ大曲に観客はじっくりと聴き惚れ、やがて割れんばかりの拍手が場内を包み込みました。

●さらに大喝采のアンコール

「邦楽演奏会でアンコールにお応えすることはあまりないのですが、こんな曲を選んでみました…」と、

始まった曲は、なんと映画『アナと雪の女王』の主題歌「Let it go~ありのままで」です。

「~ありのままの 姿見せるのよ

ありのままの 自分になるの~」(訳詞:高橋知伽江)

耳に馴染んだ洋楽が、本格的な邦楽、それも長唄として演奏される意外性とユーモラスなセンスに観客はびっくり仰天。

今藤政子さんの声の美しさはもちろん、歌唱の実力、観客の心へ「唄」を届ける浸透力の凄さが、改めてまざまざと分かる素晴らしいアンコール。大喝采がこだまする中、静かに幕がおりていきます。

身近な劇場でこんな豪華なお正月を楽しむことができ、多くのお客様から感謝の声が聞かれた2015年最初のサンマチでした。

●

サンマチは、こらからも洋の東西を問わず、幅広い音楽・演奏者の紹介に努めてまいります。

本年も引き続き「調布市せんがわ劇場」をどうぞよろしくお願いいたします。

(取材・文/ライター 才目)

2014年11月27日

『音楽劇「瀧廉太郎物語」+アフターコンサート』観劇レポート

11/7~10に行われた「桐朋学園芸術短期大学創立50周年記念事業/調布市せんがわ劇場地域連携事業『音楽劇「瀧廉太郎物語」+アフターコンサート』」の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

----------------------------------

2014年11月7日から10日まで、

桐朋学園芸術短期大学がここ仙川の地に開設されて50周年を迎えるのを記念して、

『音楽劇「瀧廉太郎物語」(作・演出:柴田千絵里)+アフターコンサート』が上演されました

日本の近代音楽の扉を開いた瀧廉太郎の生涯を、ピアノと歌の生演奏をともなう「音楽劇」として描き、

劇の後には「アフターコンサート」もお楽しみいただくという贅沢な構成です。

作・演出の柴田千絵里さんをはじめ、出演者・スタッフのほぼ全員が同大で学び、社会で活躍する俳優・音楽家たち。

音楽と演劇の実践教育に専門特化した同大の特色を存分に活かし、

若さとスピード感あふれる見応えたっぷりの舞台を創り上げました。

ロビーには瀧廉太郎ゆかりの大分県竹田市の紹介コーナーを設け、

銘菓「荒城の月」を販売したほか、公演には竹田市の首藤市長も駆けつけお祝いしてくださいました。

「劇と教育」「人と人との絆」「地域との連携」…。 舞台芸術という文化を通して様々な交流と結実をもたらす、たいへん意義深い公演となりました。

●単なる伝記劇ではない「音楽劇」の創造を

瀧廉太郎は、『荒城の月』の作曲者、あるいは『花』や『お正月』、『箱根八里』など誰にも愛された唱歌の作曲者として知られます。

あの、メガネをかけたお洒落で真面目そうな青年、というイメージが浮かぶ人も多いでしょう。

最初に特筆したいのは、この劇が「瀧廉太郎の生涯」を伝記劇として紹介するだけにとどまらないということです。

観る人は、劇の根底にもっと深い問題意識が息づいていることに気づきます。

桐朋学園芸術短期大学学長であり演出家として教育指導に当たる越光照文氏は次のように語ります。

「明治という時代、日本が近代国家の仲間入りをしようとする中で、

私たちの先人は近代ヨーロッパに追い付き、追い越そうと、あらゆる分野で苦闘していました。

“音楽”という分野でも同じです。

今に生きる私たちには、そうした先人たちの苦労に思いを馳せ、現代を見つめながら、確かな未来を構想する責任があるのです」。

監修を担当された同大教授 松井康司氏(音楽専攻主任)も問題意識を共有してこのように語ります。

「私たちの先人がどれほどの努力をして日本オリジナルの音楽を創ろうとしたか。

この劇は、瀧廉太郎という人物を通して、卒業生たちが一生懸命に学び考えた成果を、

楽曲の生演奏と歌唱を加えて、広く楽しく観ていただこうと生まれた音楽劇なのです」。

音楽専攻と演劇専攻を擁する桐朋芸術短大ならではの教育土壌によって育まれ、創造された「音楽劇」。桐朋のオープンキャンパスや「サンデー・マティネ・コンサート plus」で試演・上演を重ね、好評を博してきた舞台といいます。

今回、同大創立50周年を記念する事業の嚆矢(こうし)を飾る企画として、内容をさらにブラッシュアップしてせんがわ劇場での公演が決定しました。

●現代と通底する巧みな「仕掛け」

瀧廉太郎は士族の出で、明治12年(1879年)に生まれました。

早くから音楽に非凡な才能を発揮し、

15歳という史上最年少で東京音楽学校(現 東京芸大音楽学部)に合格。

卒業後、「国楽創造」の使命を帯び、21歳でドイツ留学を果たすも、わずか数ヶ月で肺結核に倒れます。

強制帰国の後、明治36年(1903年)、瀧は弱冠23歳という若さで無念の死を遂げてしまうのです。

あまりに短い人生を駆け抜けるように夭折した天才作曲家、瀧廉太郎が遺した音楽。

誰もがそのメロディーを口ずさむことができるでしょう。

「お正月には凧あげて~♪ 独楽をまわして遊びましょう~♪」の『お正月』、それに『鳩ぽっぽ』や『雪やこんこん』…。

瀧は留学する前にこれらの「幼稚園唱歌」を作曲していました。

作詞をしたのは、東京音楽学校で瀧の2年先輩だった東くめという女性です。

劇の時代設定は、現代に近い昭和38年。

東京オリンピックを翌年に控え、高度成長を謳歌するかのように、巷に流行歌が溢れていた時代です。

老境を迎えた東くめが若き日の瀧を回想する形でこの劇は始まります。

この設定が本作の「巧い」ところ。

つまり、「老・東くめ」という人物を媒介することによって、「劇」と「現代」が通底し、今を生きる私たちに「問い」を投げかけるのです。

この「枠組み」のおかげで、本作はまったく時代の古さを感じさせません。

それどころか、若者たちは舞台の上で存分にエネルギーを炸裂させ、物語はスピーディかつダイナミックに展開していきます。

観客は清々しさすら感じながら劇に引きこまれていきました。

●人々と交流する中で天賦の楽才を伸ばす

劇は、幼年時代に始まり、人々との交流が瀧を成長させていく様を生き生きと描きます。

年長の従兄・瀧大吉のもとに身を寄せた瀧は、最年少で音楽学校に入学するや、

学生服の一番上のボタンだけを留めるという「お洒落ルック」で注目を集め、良き友、良き師、良きライバルに恵まれます。

親友の鈴木毅一、先輩の東くめ、厳格な幸田延(のぶ)教授、その妹で瀧のライバルとなる幸田幸(こう)…。

彼らに囲まれながら、瀧は人一倍勉学に勤しみ、天が与えた楽才を伸ばしていくのです。

やがて、瀧は東くめや鈴木毅一らとともに、唱歌の革新に取り組みます。

それまでわが国の童謡・唱歌の多くは、賛美歌やスコットランド民謡など、外国で作られたメロディーにいかにもお役人が作った文語調の堅苦しい歌詞を付けたものでした。

「幼い子どもたちが自然に口ずさめる唱歌を音楽教育の教材にしたい」。

明治33年、時代が20世紀へ移ろうとしている時、「春のうららの隅田川~♪」と歌う『花』を含む日本初の歌曲集、組歌『四季』が生まれます。

続いて、『ほうほけきょ』や『雪やこんこん』、『お正月』など、日本の春夏秋冬を「語り言葉」で描く『幼稚園唱歌』を完成させるのです。

場面やストーリーに合わせてピアノ演奏とソプラノ独唱が効果的に挿入されます。

瀧作曲の楽曲や時代に関連する曲が演奏され、出演者も歌い、時には踊り、作曲する時はオルガンを弾きます。

音楽の楽しさ、ワクワクする青春の輝きを描くのに、生の演奏ほど力のあるものはありません。

舞台装置は中央をアーチ型に盛り上げた立体的な構造で、上方と左右にサブの舞台を設え、思わぬところから役者が登場したりして飽きさせません。

瀧の才気煥発ぶりが、素晴らしい歌と演奏、躍動的な身体表現によって、舞台からあふれ出るように表現されていくのです。

ちなみに、俳優は一人何役もこなしており、舞台裏は早着替えと次の出場所への駆け込みで、息つく暇もなかったことでしょう。

場面転換ごとの終始慌ただしい様子さえも、微笑ましいエネルギー感として観客に伝わってきます。

●名曲『荒城の月』完成からドイツ留学へ

教材唱歌の革新で満足しない滝は、いよいよ真正面から西洋音楽に戦いを挑みます。

「日本人に馴染みやすいヨナ抜き音階※ではなく、西洋音楽に比肩できる本格的な作曲法を実践したい」。(※ヨナ抜き音階とは、わらべ唄や民謡など、四度(ファ)と七度(シ)の音がない日本特有の音階のこと)

寝食を忘れ、苦闘の結果生まれたのが、『荒城の月』(作詞:土井晩翠)です。

「春高樓の花の宴~♪ めぐる盃かげさして~♪」

日本的情緒を西洋の音楽技法で表現し、日本近代音楽の扉を開いた名曲中の名曲です。

その完成を機に、明治34年4月、瀧は勇躍ドイツへ。バッハやメンデルスゾーンゆかりの音楽の都・ライプツィヒ音楽院へ、男子としては日本初の留学生として3年間の勉学の旅に出かけます。

しかし、入学後わずか数ヶ月、厳しいドイツの冬が迫る頃、瀧の身体を結核菌が蝕みます。

当時、結核は不治の病。

入院、退学、強制送還…。あまりに過酷な運命が、瀧の「夢」を断ち切るのです。

帰国の船上、ロンドン・テムズ河口に停泊中、瀧は土井晩翠と最初で最後の出会いを果たします。

『荒城の月』作曲を感謝して、土井晩翠が失意の瀧に贈った言葉。

「月はね、瀧さん、静かに美しく輝く。しかし、自分で輝いている訳じゃない。太陽の光をもらい、輝いている。人は、誰も、一人では輝けない…」

この劇の主題とも言えるセリフが観客の胸にしみます。

●1+1を10にもする音楽と演劇のコラボ

本作の優れた点は、これまであまり知られてこなかった晩年の瀧の内面に鋭く迫ったことです。

大分の実家に戻った瀧は、病に伏しながら最後の力を振り絞ります。

「この世に生きた証しを音楽として残したい…」。

残されたその曲の名は、『憾』。「うらみ」と読みます。いかに瀧が無念であったかがしのばれます。

劇の最後、無声のピアノ独奏曲『憾』が演奏される中、瀧は自らの激情を楽譜に見立てた白いキャンバスにぶつけます。

近年「稀代の傑作」として再評価の機運高まるこの名曲を、死力を尽くして作曲しようとする中で、まさにその曲が激しく演奏される、この上ない「リアル感」。

もはや演奏は「説明」ではありません。瀧の内面をダイレクトに伝える、言葉を超えた舞台表現なのです。

観客は瀧の想いに共感の涙をこぼし、劇場全体に感動の輪が広がり、拍手が鳴りやみませんでした。

監修の松井先生は「音楽劇」の魅力についてこう語ります。

「音楽と演劇のコラボレーションは1+1を2ではなく、5にも10にもする力を持っています」。

全編にわたって生の演奏と歌唱が物語に密着しながら劇世界を構築していく本作は、その見事な実践であると同時に、舞台芸術の新たな可能性をも垣間見せた、若さみなぎる秀作といえるでしょう。

●

続いて「アフターコンサート」が開催され、劇中にも登場した幸田延が作曲した『ヴァイオリン・ソナタ』が演奏されました。

幸田延は文豪・幸田露伴の妹で、日本初の音楽留学生として西洋音楽を学び、帰国後、瀧の師となった「音楽教育のパイオニア」として知られる人物です。門下には瀧のほか、後に『蝶々夫人』で世界的なオペラ歌手になった三浦環がいます。

演奏された『ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調』(明治28年)は、日本人が初めて作曲した器楽曲とされます。日本の音楽の黎明期にこうした大作が作られていたことはいまだに広く知られていない事柄です。

(取材・文/ライター 才目)

----------------------------------

2014年11月7日から10日まで、

桐朋学園芸術短期大学がここ仙川の地に開設されて50周年を迎えるのを記念して、

『音楽劇「瀧廉太郎物語」(作・演出:柴田千絵里)+アフターコンサート』が上演されました

日本の近代音楽の扉を開いた瀧廉太郎の生涯を、ピアノと歌の生演奏をともなう「音楽劇」として描き、

劇の後には「アフターコンサート」もお楽しみいただくという贅沢な構成です。

作・演出の柴田千絵里さんをはじめ、出演者・スタッフのほぼ全員が同大で学び、社会で活躍する俳優・音楽家たち。

音楽と演劇の実践教育に専門特化した同大の特色を存分に活かし、

若さとスピード感あふれる見応えたっぷりの舞台を創り上げました。

ロビーには瀧廉太郎ゆかりの大分県竹田市の紹介コーナーを設け、

銘菓「荒城の月」を販売したほか、公演には竹田市の首藤市長も駆けつけお祝いしてくださいました。

「劇と教育」「人と人との絆」「地域との連携」…。 舞台芸術という文化を通して様々な交流と結実をもたらす、たいへん意義深い公演となりました。

●単なる伝記劇ではない「音楽劇」の創造を

瀧廉太郎は、『荒城の月』の作曲者、あるいは『花』や『お正月』、『箱根八里』など誰にも愛された唱歌の作曲者として知られます。

あの、メガネをかけたお洒落で真面目そうな青年、というイメージが浮かぶ人も多いでしょう。

最初に特筆したいのは、この劇が「瀧廉太郎の生涯」を伝記劇として紹介するだけにとどまらないということです。

観る人は、劇の根底にもっと深い問題意識が息づいていることに気づきます。

桐朋学園芸術短期大学学長であり演出家として教育指導に当たる越光照文氏は次のように語ります。

「明治という時代、日本が近代国家の仲間入りをしようとする中で、

私たちの先人は近代ヨーロッパに追い付き、追い越そうと、あらゆる分野で苦闘していました。

“音楽”という分野でも同じです。

今に生きる私たちには、そうした先人たちの苦労に思いを馳せ、現代を見つめながら、確かな未来を構想する責任があるのです」。

監修を担当された同大教授 松井康司氏(音楽専攻主任)も問題意識を共有してこのように語ります。

「私たちの先人がどれほどの努力をして日本オリジナルの音楽を創ろうとしたか。

この劇は、瀧廉太郎という人物を通して、卒業生たちが一生懸命に学び考えた成果を、

楽曲の生演奏と歌唱を加えて、広く楽しく観ていただこうと生まれた音楽劇なのです」。

音楽専攻と演劇専攻を擁する桐朋芸術短大ならではの教育土壌によって育まれ、創造された「音楽劇」。桐朋のオープンキャンパスや「サンデー・マティネ・コンサート plus」で試演・上演を重ね、好評を博してきた舞台といいます。

今回、同大創立50周年を記念する事業の嚆矢(こうし)を飾る企画として、内容をさらにブラッシュアップしてせんがわ劇場での公演が決定しました。

●現代と通底する巧みな「仕掛け」

瀧廉太郎は士族の出で、明治12年(1879年)に生まれました。

早くから音楽に非凡な才能を発揮し、

15歳という史上最年少で東京音楽学校(現 東京芸大音楽学部)に合格。

卒業後、「国楽創造」の使命を帯び、21歳でドイツ留学を果たすも、わずか数ヶ月で肺結核に倒れます。

強制帰国の後、明治36年(1903年)、瀧は弱冠23歳という若さで無念の死を遂げてしまうのです。

あまりに短い人生を駆け抜けるように夭折した天才作曲家、瀧廉太郎が遺した音楽。

誰もがそのメロディーを口ずさむことができるでしょう。

「お正月には凧あげて~♪ 独楽をまわして遊びましょう~♪」の『お正月』、それに『鳩ぽっぽ』や『雪やこんこん』…。

瀧は留学する前にこれらの「幼稚園唱歌」を作曲していました。

作詞をしたのは、東京音楽学校で瀧の2年先輩だった東くめという女性です。

劇の時代設定は、現代に近い昭和38年。

東京オリンピックを翌年に控え、高度成長を謳歌するかのように、巷に流行歌が溢れていた時代です。

老境を迎えた東くめが若き日の瀧を回想する形でこの劇は始まります。

この設定が本作の「巧い」ところ。

つまり、「老・東くめ」という人物を媒介することによって、「劇」と「現代」が通底し、今を生きる私たちに「問い」を投げかけるのです。

この「枠組み」のおかげで、本作はまったく時代の古さを感じさせません。

それどころか、若者たちは舞台の上で存分にエネルギーを炸裂させ、物語はスピーディかつダイナミックに展開していきます。

観客は清々しさすら感じながら劇に引きこまれていきました。

●人々と交流する中で天賦の楽才を伸ばす

劇は、幼年時代に始まり、人々との交流が瀧を成長させていく様を生き生きと描きます。

年長の従兄・瀧大吉のもとに身を寄せた瀧は、最年少で音楽学校に入学するや、

学生服の一番上のボタンだけを留めるという「お洒落ルック」で注目を集め、良き友、良き師、良きライバルに恵まれます。

親友の鈴木毅一、先輩の東くめ、厳格な幸田延(のぶ)教授、その妹で瀧のライバルとなる幸田幸(こう)…。

彼らに囲まれながら、瀧は人一倍勉学に勤しみ、天が与えた楽才を伸ばしていくのです。

やがて、瀧は東くめや鈴木毅一らとともに、唱歌の革新に取り組みます。

それまでわが国の童謡・唱歌の多くは、賛美歌やスコットランド民謡など、外国で作られたメロディーにいかにもお役人が作った文語調の堅苦しい歌詞を付けたものでした。

「幼い子どもたちが自然に口ずさめる唱歌を音楽教育の教材にしたい」。

明治33年、時代が20世紀へ移ろうとしている時、「春のうららの隅田川~♪」と歌う『花』を含む日本初の歌曲集、組歌『四季』が生まれます。

続いて、『ほうほけきょ』や『雪やこんこん』、『お正月』など、日本の春夏秋冬を「語り言葉」で描く『幼稚園唱歌』を完成させるのです。

場面やストーリーに合わせてピアノ演奏とソプラノ独唱が効果的に挿入されます。

瀧作曲の楽曲や時代に関連する曲が演奏され、出演者も歌い、時には踊り、作曲する時はオルガンを弾きます。

音楽の楽しさ、ワクワクする青春の輝きを描くのに、生の演奏ほど力のあるものはありません。

舞台装置は中央をアーチ型に盛り上げた立体的な構造で、上方と左右にサブの舞台を設え、思わぬところから役者が登場したりして飽きさせません。

瀧の才気煥発ぶりが、素晴らしい歌と演奏、躍動的な身体表現によって、舞台からあふれ出るように表現されていくのです。

ちなみに、俳優は一人何役もこなしており、舞台裏は早着替えと次の出場所への駆け込みで、息つく暇もなかったことでしょう。

場面転換ごとの終始慌ただしい様子さえも、微笑ましいエネルギー感として観客に伝わってきます。

●名曲『荒城の月』完成からドイツ留学へ

教材唱歌の革新で満足しない滝は、いよいよ真正面から西洋音楽に戦いを挑みます。

「日本人に馴染みやすいヨナ抜き音階※ではなく、西洋音楽に比肩できる本格的な作曲法を実践したい」。(※ヨナ抜き音階とは、わらべ唄や民謡など、四度(ファ)と七度(シ)の音がない日本特有の音階のこと)

寝食を忘れ、苦闘の結果生まれたのが、『荒城の月』(作詞:土井晩翠)です。

「春高樓の花の宴~♪ めぐる盃かげさして~♪」

日本的情緒を西洋の音楽技法で表現し、日本近代音楽の扉を開いた名曲中の名曲です。

その完成を機に、明治34年4月、瀧は勇躍ドイツへ。バッハやメンデルスゾーンゆかりの音楽の都・ライプツィヒ音楽院へ、男子としては日本初の留学生として3年間の勉学の旅に出かけます。

しかし、入学後わずか数ヶ月、厳しいドイツの冬が迫る頃、瀧の身体を結核菌が蝕みます。

当時、結核は不治の病。

入院、退学、強制送還…。あまりに過酷な運命が、瀧の「夢」を断ち切るのです。

帰国の船上、ロンドン・テムズ河口に停泊中、瀧は土井晩翠と最初で最後の出会いを果たします。

『荒城の月』作曲を感謝して、土井晩翠が失意の瀧に贈った言葉。

「月はね、瀧さん、静かに美しく輝く。しかし、自分で輝いている訳じゃない。太陽の光をもらい、輝いている。人は、誰も、一人では輝けない…」

この劇の主題とも言えるセリフが観客の胸にしみます。

●1+1を10にもする音楽と演劇のコラボ

本作の優れた点は、これまであまり知られてこなかった晩年の瀧の内面に鋭く迫ったことです。

大分の実家に戻った瀧は、病に伏しながら最後の力を振り絞ります。

「この世に生きた証しを音楽として残したい…」。

残されたその曲の名は、『憾』。「うらみ」と読みます。いかに瀧が無念であったかがしのばれます。

劇の最後、無声のピアノ独奏曲『憾』が演奏される中、瀧は自らの激情を楽譜に見立てた白いキャンバスにぶつけます。

近年「稀代の傑作」として再評価の機運高まるこの名曲を、死力を尽くして作曲しようとする中で、まさにその曲が激しく演奏される、この上ない「リアル感」。

もはや演奏は「説明」ではありません。瀧の内面をダイレクトに伝える、言葉を超えた舞台表現なのです。

観客は瀧の想いに共感の涙をこぼし、劇場全体に感動の輪が広がり、拍手が鳴りやみませんでした。

監修の松井先生は「音楽劇」の魅力についてこう語ります。

「音楽と演劇のコラボレーションは1+1を2ではなく、5にも10にもする力を持っています」。

全編にわたって生の演奏と歌唱が物語に密着しながら劇世界を構築していく本作は、その見事な実践であると同時に、舞台芸術の新たな可能性をも垣間見せた、若さみなぎる秀作といえるでしょう。

●

続いて「アフターコンサート」が開催され、劇中にも登場した幸田延が作曲した『ヴァイオリン・ソナタ』が演奏されました。

幸田延は文豪・幸田露伴の妹で、日本初の音楽留学生として西洋音楽を学び、帰国後、瀧の師となった「音楽教育のパイオニア」として知られる人物です。門下には瀧のほか、後に『蝶々夫人』で世界的なオペラ歌手になった三浦環がいます。

演奏された『ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調』(明治28年)は、日本人が初めて作曲した器楽曲とされます。日本の音楽の黎明期にこうした大作が作られていたことはいまだに広く知られていない事柄です。

(取材・文/ライター 才目)

2014年10月31日

せんがわ劇場サンデー・マティネ・コンサート Vol. 131 「チェンバロ」

9月21日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.131の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

-------

2014年9月後半のサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)は、チェンバロのミニコンサートを開催いたしました。

演奏してくださるのは、優れたチェンバロ奏者としてはもちろん、バロック音楽のワークショップや指揮活動などでも注目されている大塚直哉(おおつかなおや)さん。

早朝のNHK FM放送「古楽の楽しみ」のパーソナリティもつとめられている音楽家です。

チェンバロの生演奏が間近に聴ける絶好のチャンスとあって、おかげさまで今回もほぼ満席の盛況ぶり。

サンマチ常連の皆さまに加えて、子育て世代の若いお母様方と「お出かけ着」に身を包んだ子供たちの姿も多く見られました。

秋晴れの爽やかな日曜の朝。繊細華麗な音色、心なごむ素晴らしい演奏…。

宮廷人になったかのようなゴージャスなひと時を過ごしました。

●チェンバロのソロ演奏を間近に聴く喜び

劇場ホールに入ると、舞台上にはグランドピアノに似た「グランド型」の優美なチェンバロが静かにスタンバイしています。

大きな拍手で大塚さんが迎えられ、さっそく演奏が始まります。

まず、17世紀フランスの作曲家ルイ・クープランの『組曲ヘ長調』から「前奏曲」と「バスクのブランル」です。“ブランル”はダンス曲(舞曲)の一種。明るくリズミカルな曲想で、誰もが「歓迎されている」気分になる華やかな演奏です。

「ドイツ語やイタリア語でチェンバロ。英語ではハープシコード、フランス語ではクラヴサンと呼ばれます」と大塚さんの解説が入ります。

このチェンバロは「17~18世紀頃、『フランダースの犬』で知られるフランドル地方で作られたオリジナル楽器を現代に復元したもの」。今日のプログラムも作曲された当時の古楽器でお聴きいただこうという趣向です。

次に、爽やかな日曜の朝にふさわしく、鳥のさえずりをチェンバロで模した「描写音楽」の演奏が続きます。

ダカン作曲「かっこう」、フランソワ・クープラン作曲「恋のうぐいす」、そしてラモー作曲の「めんどり」。

生き生きと自然の情景を描く可憐な音楽の世界が披露されます。

「17~18世紀、フランスで多くのチェンバロ曲が書かれますが、中でもチェンバロらしい曲といえばダンス曲です」と大塚さん。今年(2014年)没後250年を迎えたラモーが、自身のオペラの中に用いた軽快な舞曲「メヌエット」を弾いて前半が終わりました。

フランソワ・クープランやラモーというと、華やかなりし頃のフランス王宮が思い浮かびます。

こうしたチェンバロ音楽が太陽王ルイ14世の治世下、ヴェルサイユ宮殿などで演奏されていたかと思うと、気分はまた格別です。

●バッハが愛した気品あふれるフランスのダンス曲

後半、「音楽の父」ヨハン・ゼバスティアン・バッハの曲の演奏に移ります。

まず、バッハのフランス音楽への憧憬がたっぷり注がれた『フランス風序曲』から、「序曲」「クーラント」「ガヴォット」「ブレ」の4曲の演奏です。

大塚さんの解説が入ります。

「ピアノは弦をハンマーでたたきますが、チェンバロはギターやハープと同様、小さな爪で弦をはじいて音を出します。

実はこのチェンバロは、鍵盤が上下2段式になっており、上と下で音色が違います。

1オクターヴ高いキラキラした音も出せます。

さまざまな楽器の音を出したり、オーケストラの真似までできるよう工夫されているのです。

バッハがこの2段式鍵盤のチェンバロ1台でフランスのオペラを演奏できるよう作曲したのが、この『フランス風序曲』です」。

音楽ラジオ番組の案内役らしい穏やかで滑らかな語り口です。

コンサート最後も優雅で気品にあふれたフランス風のダンス曲で締めくくります。

バッハ作曲『フランス組曲 第5番』から「アルマンド」「サラバンド」、そして『無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番』から「シャコンヌ イ短調」(演奏者自身による編曲版)。

そして、アンコールはお馴染み、バッハの「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 プレリュード」。

混じりけのない神聖なまでの調べが抜けるような秋の空に響き、劇場はお客様の盛大な拍手に包まれました。

●劇場は「ハレの場」、日常を刺激する文化の拠点

近ごろ、心癒やす「古楽器」の演奏企画を楽しみにされている方が多いように見受けられます。

せんがわ劇場は舞台と客席の距離が近く、反射音の残響も短めで、古楽器の演奏を楽しむには適した劇場かもしれません。

ところで、コンサートの反応(満足度)は、お客様の「アンケート回収率」にも表れます。

今回のチェンバロ・ミニコンサートでは、約8割という高い回収率でした。

子供たちがお行儀よく「ありがとうございました」と声を添えてスタッフにアンケート用紙を差し出す姿が、ほほえましく心に残ります。

柳田民俗学を持ち出すまでもなく、劇場は地域の「ハレ」の場であり、日常(「ケ」)を刺激する文化の拠点です。

「お出かけ着の子供たち」にとって、劇場で過ごした今日は「ハレ」の日として記憶されるでしょう。

卓越した演奏に感謝し、満足気なお客様、子供たちの笑顔を見送り、いろんな手応えを感じる朝のひと時でした。

(取材・文/ライター 才目)

-------

2014年9月後半のサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)は、チェンバロのミニコンサートを開催いたしました。

演奏してくださるのは、優れたチェンバロ奏者としてはもちろん、バロック音楽のワークショップや指揮活動などでも注目されている大塚直哉(おおつかなおや)さん。

早朝のNHK FM放送「古楽の楽しみ」のパーソナリティもつとめられている音楽家です。

チェンバロの生演奏が間近に聴ける絶好のチャンスとあって、おかげさまで今回もほぼ満席の盛況ぶり。

サンマチ常連の皆さまに加えて、子育て世代の若いお母様方と「お出かけ着」に身を包んだ子供たちの姿も多く見られました。

秋晴れの爽やかな日曜の朝。繊細華麗な音色、心なごむ素晴らしい演奏…。

宮廷人になったかのようなゴージャスなひと時を過ごしました。

●チェンバロのソロ演奏を間近に聴く喜び

劇場ホールに入ると、舞台上にはグランドピアノに似た「グランド型」の優美なチェンバロが静かにスタンバイしています。

大きな拍手で大塚さんが迎えられ、さっそく演奏が始まります。

まず、17世紀フランスの作曲家ルイ・クープランの『組曲ヘ長調』から「前奏曲」と「バスクのブランル」です。“ブランル”はダンス曲(舞曲)の一種。明るくリズミカルな曲想で、誰もが「歓迎されている」気分になる華やかな演奏です。

「ドイツ語やイタリア語でチェンバロ。英語ではハープシコード、フランス語ではクラヴサンと呼ばれます」と大塚さんの解説が入ります。

このチェンバロは「17~18世紀頃、『フランダースの犬』で知られるフランドル地方で作られたオリジナル楽器を現代に復元したもの」。今日のプログラムも作曲された当時の古楽器でお聴きいただこうという趣向です。

次に、爽やかな日曜の朝にふさわしく、鳥のさえずりをチェンバロで模した「描写音楽」の演奏が続きます。

ダカン作曲「かっこう」、フランソワ・クープラン作曲「恋のうぐいす」、そしてラモー作曲の「めんどり」。

生き生きと自然の情景を描く可憐な音楽の世界が披露されます。

「17~18世紀、フランスで多くのチェンバロ曲が書かれますが、中でもチェンバロらしい曲といえばダンス曲です」と大塚さん。今年(2014年)没後250年を迎えたラモーが、自身のオペラの中に用いた軽快な舞曲「メヌエット」を弾いて前半が終わりました。

フランソワ・クープランやラモーというと、華やかなりし頃のフランス王宮が思い浮かびます。

こうしたチェンバロ音楽が太陽王ルイ14世の治世下、ヴェルサイユ宮殿などで演奏されていたかと思うと、気分はまた格別です。

●バッハが愛した気品あふれるフランスのダンス曲

後半、「音楽の父」ヨハン・ゼバスティアン・バッハの曲の演奏に移ります。

まず、バッハのフランス音楽への憧憬がたっぷり注がれた『フランス風序曲』から、「序曲」「クーラント」「ガヴォット」「ブレ」の4曲の演奏です。

大塚さんの解説が入ります。

「ピアノは弦をハンマーでたたきますが、チェンバロはギターやハープと同様、小さな爪で弦をはじいて音を出します。

実はこのチェンバロは、鍵盤が上下2段式になっており、上と下で音色が違います。

1オクターヴ高いキラキラした音も出せます。

さまざまな楽器の音を出したり、オーケストラの真似までできるよう工夫されているのです。

バッハがこの2段式鍵盤のチェンバロ1台でフランスのオペラを演奏できるよう作曲したのが、この『フランス風序曲』です」。

音楽ラジオ番組の案内役らしい穏やかで滑らかな語り口です。

コンサート最後も優雅で気品にあふれたフランス風のダンス曲で締めくくります。

バッハ作曲『フランス組曲 第5番』から「アルマンド」「サラバンド」、そして『無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番』から「シャコンヌ イ短調」(演奏者自身による編曲版)。

そして、アンコールはお馴染み、バッハの「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 プレリュード」。

混じりけのない神聖なまでの調べが抜けるような秋の空に響き、劇場はお客様の盛大な拍手に包まれました。

●劇場は「ハレの場」、日常を刺激する文化の拠点

近ごろ、心癒やす「古楽器」の演奏企画を楽しみにされている方が多いように見受けられます。

せんがわ劇場は舞台と客席の距離が近く、反射音の残響も短めで、古楽器の演奏を楽しむには適した劇場かもしれません。

ところで、コンサートの反応(満足度)は、お客様の「アンケート回収率」にも表れます。

今回のチェンバロ・ミニコンサートでは、約8割という高い回収率でした。

子供たちがお行儀よく「ありがとうございました」と声を添えてスタッフにアンケート用紙を差し出す姿が、ほほえましく心に残ります。

柳田民俗学を持ち出すまでもなく、劇場は地域の「ハレ」の場であり、日常(「ケ」)を刺激する文化の拠点です。

「お出かけ着の子供たち」にとって、劇場で過ごした今日は「ハレ」の日として記憶されるでしょう。

卓越した演奏に感謝し、満足気なお客様、子供たちの笑顔を見送り、いろんな手応えを感じる朝のひと時でした。

(取材・文/ライター 才目)

2014年10月09日

せんがわ劇場サンデー・マティネ・コンサートVol. 130 in JAZZ ART せんがわ ~ 「超歌唱家・巻上公一」

9月7日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.130の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

せんがわ劇場が2008年に開館して以来、「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)」と「JAZZ ART せんがわ」は途切れることなく回を重ねています。

2014年9月7日の「サンマチ Vol. 130」は、7年目を迎えた「JAZZ ART せんがわ2014」内での開催されました。

演奏家は、「JAZZ ART せんがわ」の総合プロデューサーを務める巻上公一(まきがみこういち)氏。いよいよ満を持しての登場です。

巻上氏は、バンド「ヒカシュー」のリーダーであるだけでなく、国内外の前衛芸術シーンで多彩な活動を続けており、とりわけ「超歌唱家」として声と歌唱の可能性を大きく拡げたことで知られます。

サンマチでは、トゥバ共和国への旅、音楽や演劇、即興芸術にまつわる貴重なエピソードを交えつつ、多彩なソロパフォーマンスを披露。「宇宙語」の即興では場内の子供たちが歓声を上げて大笑いしたのが印象的でした。

喉歌など独特の唱法、珍しい楽器を操りながらの変幻自在の“巻上ヴォイス・ワールド”。

観客は驚き、魅せられ、まるで見知らぬ世界を旅するような気分に浸りました。

----*----*----*----*----*----

●「JAZZ ART せんがわ」が始まったきっかけ

今回のサンマチは、「JAZZ ART せんがわ」の舞台・客席セッティングをそのまま利用します。

いつもお越しくださるサンマチ・ファンの皆さんに加えて、「JAZZ ART」ファンのお客様が大勢おいでくださり、おかげさまで満員御礼となった場内。

お子様連れの若いファミリーも目立ち、華やいだ雰囲気です。

せんがわ劇場・萩原の司会とともに、大きな拍手で迎えられた巻上公一氏。

「JAZZ ART せんがわ」がどのようにして始まったのか、そのきっかけからトークが始まります。

「海外には前衛的な音楽フェスティバルがたくさんあります。

そこでよく日本のミュージシャンを見かけるのに、なぜ日本国内には彼らが参加できるフェスが少ないのだろう。

日本で彼らが結集できる音楽フェスをつくろうじゃないか。

ということで、せんがわ劇場のスタートともに「JAZZ ART せんがわ」が始まったのです」。

巻上氏の呼びかけのもと、日本だけでなく、ニューヨーク、ヨーロッパ、アジアからさまざまな音楽家が参加するようになり、いまやユニークな音楽フェスとして知られるようになった「JAZZ ART せんがわ」。

都心に近く、市民にも身近な劇場で国内外の前衛アーティストが一堂に会するというのは、非常に稀なことといえるでしょう。7年間の「継続」、歴史の重みもそこに感じられます。

近年、日本でもフリージャズやノイズ系音楽への認知が広がり、自由即興演奏に市民が参加して町を盛り上げるイベントなどが開催されるようになりました。

「JAZZ ART せんがわ」は、そうした変化をリードしてきたのです。

●トゥバ共和国「口琴」「ホーメイ」との出会い

さて、巻上氏のソロパフォーマンスが始まります。

巻上氏はバンド演奏ではヴォーカルの他、電子楽器のテルミンやコルネットを担当しますが、舞台上にそうした楽器はありません。

「今日持ってきた楽器は、演奏できない楽器です。演奏できない楽器で演奏します」と、早くも巻上ワールド開陳。「まずは、口琴(こうきん)という楽器です。歯にはさんではじき、頭蓋骨を共鳴させますが、低い音なので皆さんには聴こえません。耳を澄ますと聴こえるかもしれません」。

まるで東洋の哲学者のように語りかける巻上氏。じっーと耳を澄ませて聴き入る観客。微かにブーンという低い音が響きます。すでに新しい音楽との出会いが始まっています。

続いて、モンゴル語で「ホーミー」、巻上氏が毎年通っているロシア連邦トゥバ共和国では「ホーメイ」と呼ばれる「喉歌」です。

遊牧民(ノマド)の人々が、大草原をバックに詠唱しているのをご覧になった方も多いでしょう。

喉(声帯)を緩めながら「オー、ウェー、イエー...」という低い声とともに、声に含まれる倍音の高音部を強調して口笛に似た音を出す独特の唱法です。

野太い声で巻上氏の見事なホーメイが劇場にこだまします。

「低いだみ声の中から、かすかに口笛のような音が聴こえてきませんか?」。子供たちは「聴こえる」と応えますが、どうも大人の耳には判然としません。耳がまだ慣れていないのかもしれません。

1979年にバンド「ヒカシュー」でメジャーデビューした巻上氏が、一対一で聴く「小さな音楽」に興味をもったのが、1994年から95年頃。トゥバ共和国の口琴やホーメイに出会ったのがきっかけといいます。

トゥバ共和国はシベリアの南、モンゴルの西北部に位置する小さな国です。物理学者のファインマン教授が興味をもったことでも知られます。

インターネットで航空券の予約もできない時代、巻上氏が苦労を重ねてトゥバ共和国を訪れた話、そこで出会った口琴の神秘的な演奏が続きます。

●「宇宙語即興パフォーマンス」に即反応する子供たち

巻上氏といえば、「声」とならんで、「即興」のイメージがあります。話は「声と即興」に移ります。

「1995年にニューヨークに行ってソロヴォイス作品『KUCHINOHA(クチノハ)』というアルバムを収録したんです。これも私の大きな転機となりました」。

ニューヨークは巻上氏が18歳の頃(約40年前)、ミュージカル劇団・東京キッドブラザースの一員として訪れたことがあり、ラ・ママ劇場での公演が失敗してトラウマとなった街だそうです。

続くロンドン公演で劇団は一時解散状態となったのですが、巻上氏はロンドンの前衛劇団にスカウトされ、2本の作品に出演。そこで「声の即興」に目覚めたといいます。

「ロンドンの前衛劇団でやったのが、宇宙人の役だったんです。合図でシーンが変わり、即興の宇宙語で会話する。でたらめな言葉で会話することを英語でジブリッシュといいますが、ジブリッシュでの掛け合い。どこかの国の言葉に聴こないよう、いろんな声を開発しなくてはいけなかったんです。こんな感じです…」と、始まったのが「宇宙語即興パフォーマンス」です。

「アハハハ…」子供たちが反射的に笑い出しました。巻上氏が声色を変えるたびにあちこちで大きな歓声と笑い声が上がります。

魂に直接訴えかける「声」の威力。子供たちの反応でますます激しく変化するヴォイス・パフォーマンス。

「声」による解放、即興の醍醐味を目の当たりにする瞬間でした。

ソロヴォイス作品の発表以降、世界の音楽フェスティバルから招かれるようになった巻上氏。「ヒカシュー」を続けながら、音楽だけでなく、演劇・舞踏を含む前衛芸術の領域へ活動の幅は大きく広がっていきました。

●異次元の巻上ワールドに観客の意識もさまよう

後半は、「口琴を付けたウクレレ」「吹けない尺八」での演奏ですが、これらを弾きこなしながら歌を歌う独自の巻上ワールド。もう観客は異次元の世界にすっかり引き込まれ、なぜか気持もよくなってきます。

「吹けない尺八」をフーッと力一杯吹く巻上氏の呼吸に子供たちは完全に同期して、また歓声が上がります。

やがて尺八の本来の音が出ると感動もひとしおです。

「ヴォイス・パフォーマンスでもそうですが、こうした演奏を続けていると、僕もお客様も一種のトランス(忘我)状態に入って気持よくなってくるんです」。

最後の演奏は、トゥバ共和国の民族楽器「ドシュプルール」、日本の三味線にあたる三弦楽器を弾きながら、ホーメイと即興が合体した音楽。

即興演奏のカリスマ、デレク・ベイリー氏に招かれ、英国の即興演奏フェスティバルで演奏を披露したといいます。

今度のホーメイではどっしりとした低音に重畳して澄んだ口笛のような倍音がはっきり聴こえます。

まさに「圧巻」という言葉がふさわしい歌唱でサンマチを締めくくった巻上氏。

「JAZZ ART せんがわ」総合プロデューサーの名に恥じない超絶パフォーマンスに、サンマチ・ファンも心から称賛の拍手を送りました。

(取材・文/ライター 才目)

せんがわ劇場が2008年に開館して以来、「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)」と「JAZZ ART せんがわ」は途切れることなく回を重ねています。

2014年9月7日の「サンマチ Vol. 130」は、7年目を迎えた「JAZZ ART せんがわ2014」内での開催されました。

演奏家は、「JAZZ ART せんがわ」の総合プロデューサーを務める巻上公一(まきがみこういち)氏。いよいよ満を持しての登場です。

巻上氏は、バンド「ヒカシュー」のリーダーであるだけでなく、国内外の前衛芸術シーンで多彩な活動を続けており、とりわけ「超歌唱家」として声と歌唱の可能性を大きく拡げたことで知られます。

サンマチでは、トゥバ共和国への旅、音楽や演劇、即興芸術にまつわる貴重なエピソードを交えつつ、多彩なソロパフォーマンスを披露。「宇宙語」の即興では場内の子供たちが歓声を上げて大笑いしたのが印象的でした。

喉歌など独特の唱法、珍しい楽器を操りながらの変幻自在の“巻上ヴォイス・ワールド”。

観客は驚き、魅せられ、まるで見知らぬ世界を旅するような気分に浸りました。

----*----*----*----*----*----

●「JAZZ ART せんがわ」が始まったきっかけ

今回のサンマチは、「JAZZ ART せんがわ」の舞台・客席セッティングをそのまま利用します。

いつもお越しくださるサンマチ・ファンの皆さんに加えて、「JAZZ ART」ファンのお客様が大勢おいでくださり、おかげさまで満員御礼となった場内。

お子様連れの若いファミリーも目立ち、華やいだ雰囲気です。

せんがわ劇場・萩原の司会とともに、大きな拍手で迎えられた巻上公一氏。

「JAZZ ART せんがわ」がどのようにして始まったのか、そのきっかけからトークが始まります。

「海外には前衛的な音楽フェスティバルがたくさんあります。

そこでよく日本のミュージシャンを見かけるのに、なぜ日本国内には彼らが参加できるフェスが少ないのだろう。

日本で彼らが結集できる音楽フェスをつくろうじゃないか。

ということで、せんがわ劇場のスタートともに「JAZZ ART せんがわ」が始まったのです」。

巻上氏の呼びかけのもと、日本だけでなく、ニューヨーク、ヨーロッパ、アジアからさまざまな音楽家が参加するようになり、いまやユニークな音楽フェスとして知られるようになった「JAZZ ART せんがわ」。

都心に近く、市民にも身近な劇場で国内外の前衛アーティストが一堂に会するというのは、非常に稀なことといえるでしょう。7年間の「継続」、歴史の重みもそこに感じられます。

近年、日本でもフリージャズやノイズ系音楽への認知が広がり、自由即興演奏に市民が参加して町を盛り上げるイベントなどが開催されるようになりました。

「JAZZ ART せんがわ」は、そうした変化をリードしてきたのです。

●トゥバ共和国「口琴」「ホーメイ」との出会い

さて、巻上氏のソロパフォーマンスが始まります。

巻上氏はバンド演奏ではヴォーカルの他、電子楽器のテルミンやコルネットを担当しますが、舞台上にそうした楽器はありません。

「今日持ってきた楽器は、演奏できない楽器です。演奏できない楽器で演奏します」と、早くも巻上ワールド開陳。「まずは、口琴(こうきん)という楽器です。歯にはさんではじき、頭蓋骨を共鳴させますが、低い音なので皆さんには聴こえません。耳を澄ますと聴こえるかもしれません」。

まるで東洋の哲学者のように語りかける巻上氏。じっーと耳を澄ませて聴き入る観客。微かにブーンという低い音が響きます。すでに新しい音楽との出会いが始まっています。

続いて、モンゴル語で「ホーミー」、巻上氏が毎年通っているロシア連邦トゥバ共和国では「ホーメイ」と呼ばれる「喉歌」です。

遊牧民(ノマド)の人々が、大草原をバックに詠唱しているのをご覧になった方も多いでしょう。

喉(声帯)を緩めながら「オー、ウェー、イエー...」という低い声とともに、声に含まれる倍音の高音部を強調して口笛に似た音を出す独特の唱法です。

野太い声で巻上氏の見事なホーメイが劇場にこだまします。

「低いだみ声の中から、かすかに口笛のような音が聴こえてきませんか?」。子供たちは「聴こえる」と応えますが、どうも大人の耳には判然としません。耳がまだ慣れていないのかもしれません。

1979年にバンド「ヒカシュー」でメジャーデビューした巻上氏が、一対一で聴く「小さな音楽」に興味をもったのが、1994年から95年頃。トゥバ共和国の口琴やホーメイに出会ったのがきっかけといいます。

トゥバ共和国はシベリアの南、モンゴルの西北部に位置する小さな国です。物理学者のファインマン教授が興味をもったことでも知られます。

インターネットで航空券の予約もできない時代、巻上氏が苦労を重ねてトゥバ共和国を訪れた話、そこで出会った口琴の神秘的な演奏が続きます。

●「宇宙語即興パフォーマンス」に即反応する子供たち

巻上氏といえば、「声」とならんで、「即興」のイメージがあります。話は「声と即興」に移ります。

「1995年にニューヨークに行ってソロヴォイス作品『KUCHINOHA(クチノハ)』というアルバムを収録したんです。これも私の大きな転機となりました」。

ニューヨークは巻上氏が18歳の頃(約40年前)、ミュージカル劇団・東京キッドブラザースの一員として訪れたことがあり、ラ・ママ劇場での公演が失敗してトラウマとなった街だそうです。

続くロンドン公演で劇団は一時解散状態となったのですが、巻上氏はロンドンの前衛劇団にスカウトされ、2本の作品に出演。そこで「声の即興」に目覚めたといいます。

「ロンドンの前衛劇団でやったのが、宇宙人の役だったんです。合図でシーンが変わり、即興の宇宙語で会話する。でたらめな言葉で会話することを英語でジブリッシュといいますが、ジブリッシュでの掛け合い。どこかの国の言葉に聴こないよう、いろんな声を開発しなくてはいけなかったんです。こんな感じです…」と、始まったのが「宇宙語即興パフォーマンス」です。

「アハハハ…」子供たちが反射的に笑い出しました。巻上氏が声色を変えるたびにあちこちで大きな歓声と笑い声が上がります。

魂に直接訴えかける「声」の威力。子供たちの反応でますます激しく変化するヴォイス・パフォーマンス。

「声」による解放、即興の醍醐味を目の当たりにする瞬間でした。

ソロヴォイス作品の発表以降、世界の音楽フェスティバルから招かれるようになった巻上氏。「ヒカシュー」を続けながら、音楽だけでなく、演劇・舞踏を含む前衛芸術の領域へ活動の幅は大きく広がっていきました。

●異次元の巻上ワールドに観客の意識もさまよう

後半は、「口琴を付けたウクレレ」「吹けない尺八」での演奏ですが、これらを弾きこなしながら歌を歌う独自の巻上ワールド。もう観客は異次元の世界にすっかり引き込まれ、なぜか気持もよくなってきます。

「吹けない尺八」をフーッと力一杯吹く巻上氏の呼吸に子供たちは完全に同期して、また歓声が上がります。

やがて尺八の本来の音が出ると感動もひとしおです。

「ヴォイス・パフォーマンスでもそうですが、こうした演奏を続けていると、僕もお客様も一種のトランス(忘我)状態に入って気持よくなってくるんです」。

最後の演奏は、トゥバ共和国の民族楽器「ドシュプルール」、日本の三味線にあたる三弦楽器を弾きながら、ホーメイと即興が合体した音楽。

即興演奏のカリスマ、デレク・ベイリー氏に招かれ、英国の即興演奏フェスティバルで演奏を披露したといいます。

今度のホーメイではどっしりとした低音に重畳して澄んだ口笛のような倍音がはっきり聴こえます。

まさに「圧巻」という言葉がふさわしい歌唱でサンマチを締めくくった巻上氏。

「JAZZ ART せんがわ」総合プロデューサーの名に恥じない超絶パフォーマンスに、サンマチ・ファンも心から称賛の拍手を送りました。

(取材・文/ライター 才目)

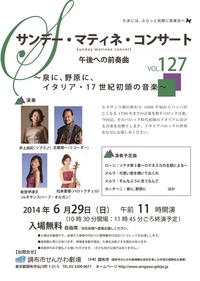

2014年08月01日

せんがわ劇場サンデー・マティネ・コンサート Vol. 127~泉に、野原に、イタリア・1 7世紀初頭の音楽~

6月29日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.127の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

-----------------------

2014年6月末開催のサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)は、イタリア・バロック音楽を特集したミニコンサート。

近年、古楽や古楽器の静かなブームが続いていますが、せんがわ劇場がバロック音楽を取り上げるのは2009年7月、2011年12月に続き、3回目となります。

久々の好評企画をお待ちかねのお客様も多かったようで、今回もおかげさまで早々に満員御礼。

躍動感あふれるオリジナル楽器の演奏と古楽唱法に、心身ともに癒されるひと時となりました。

演奏してくださるのは、ソプラノの井上由紀さんを中心に、リコーダー、ファゴット担当の古橋潤一さん、ルネサンスハープとオルガン担当の能登伊津子さん、バロックチェロ担当の松本亜優さん。

主要な古楽演奏会でお馴染みの演奏家の皆さんに、桐朋学園大音楽学部研究科在学中の松本さんが加わった素敵なアンサンブルです。

●400年の時を一気にタイムスリップ

開幕早々、「アヴェ・マリア」で知られるジュリオ・カッチーニ作曲の声楽曲「泉に、野原に」が演奏されます。

爽やかでハツラツとした曲想に、井上さんの艶のあるソプラノの声が躍動します。

ルネサンスの晴れやかな風が、ジメジメした日本の梅雨空をさーっと吹き飛ばしてくれるかのようです。

ちなみに、この曲は1614年の作曲と伝えられます。21世紀から17世紀へ、音楽に乗って400年の時を一気にタイムスリップしたような感覚です。

ルネサンス期からバロック時代へかけて音楽や楽器は大きく変わり、発達・進化していきました。今回のサンマチでは、そうした進化を牽引した作曲家の作品が紹介されます。

2曲目はジョバンニ・ピッキ作曲の「カンツォン 第2番」。

歌ごころあふれる古橋さんのリコーダーにオルガンとチェロが寄り添い、「西洋音楽の原型」を楽しく豪華に聴かせてくれます。

続いて、リュートの作品を数多く残した作曲家カプスベルガーの歌曲「かつては笑っていた」と、サラモーネ・ロッシの器楽曲「ソナタ 第3番」の演奏です。歌曲については、井上さんが歌詞の日本語訳を朗読・紹介してくださいます。

●味わい深い古楽器の世界

舞台に並んだ古楽器にも関心が集まります。古橋さんが演奏するリコーダーは、ルネサンス/バロック期のものを再現した木製リコーダーで、音の高さによりテナー/アルト/ソプラノ/ソプラニーノなど数種類あるそうです。同じく、木管リード楽器であるファゴットの原型を楽器内部の構造も含めて紹介されました。

能登さんが弾くオルガンは「ポジティブ・オルガン」と呼ばれ、モーター駆動による送風で本物のパイプを鳴らす本格的なパイプオルガンです。劇場が礼拝堂になったかのように、格別に深い通奏低音が響きます。

また、「ダブルハープ」とも呼ばれるルネサンスハープは、ペダルの技術が未開発のため、ピアノの白鍵にあたる弦と黒鍵にあたる弦を二重に張ったもの。半音階を自在に弾きこなすには相当な修練が必要です。

松本さんが弾くガット(羊の腸)弦を張ったバロックチェロも現代のものとはかなり異なり、奏法も難しい楽器です。いずれの古楽器も今日では改良され廃れてしまいましたが、優しく味わいのある音色は一聴の価値あるものばかりです。

●しばしの白日夢に陶酔した1時間

中盤、ふたたびカプスベルガーやピッキの曲を歌唱・演奏した後、終盤はタルクィニオ・メルラ(メールラ)の曲が続けて演奏されます。メルラはバロック初期に音楽形式の発達・成熟に大きく貢献した作曲家として知られます。

「シンプルだけど包み込んでくれるようなメロディのメルラの曲は、当アンサンブルの大のお気に入りです」と井上さん。素朴な恋心などを歌った歌曲の訳詞を紹介されたあと、「そんなふうに思うなんて」「ソナタ 第2番」「可愛い歌を聴いておくれ」の3曲を演奏。

エンディングは、演奏者が一人ずつ舞台を去っていき、最後に古橋さんがリコーダーを奏でながら舞台を後にするという心憎い趣向。イタリア・バロック音楽の余韻が漂う中、観客はしばし白日夢でも見ていたかのような気分にさせられたのでした。

♪

日本が鎖国体制に入る前、西洋音楽は日本でも親しまれていました。織田信長は安土城でいわゆる「南蛮音楽」を聴いていましたし、1590年に天正遣欧少年使節が西洋の楽器・楽譜・印刷術など多くの音楽資産を持ち帰ると、京都聚楽第で豊臣秀吉は使節団の演奏を大いに喜んだと伝えられています。

古楽の世界を、実に生き生きとした生演奏で体験する。音楽史の文献をいくら読んでも、この体験は得られません。イタリア・バロック音楽を特集した今回のサンマチ。戦国の武将たちも親しんだ古楽に触れ、「西洋音楽の原点」を再発見する。音楽ファン・歴史ファンにはたいへん贅沢な企画だったといえるでしょう。

(取材・文/ライター 才目)

-----------------------

2014年6月末開催のサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)は、イタリア・バロック音楽を特集したミニコンサート。

近年、古楽や古楽器の静かなブームが続いていますが、せんがわ劇場がバロック音楽を取り上げるのは2009年7月、2011年12月に続き、3回目となります。

久々の好評企画をお待ちかねのお客様も多かったようで、今回もおかげさまで早々に満員御礼。

躍動感あふれるオリジナル楽器の演奏と古楽唱法に、心身ともに癒されるひと時となりました。

演奏してくださるのは、ソプラノの井上由紀さんを中心に、リコーダー、ファゴット担当の古橋潤一さん、ルネサンスハープとオルガン担当の能登伊津子さん、バロックチェロ担当の松本亜優さん。

主要な古楽演奏会でお馴染みの演奏家の皆さんに、桐朋学園大音楽学部研究科在学中の松本さんが加わった素敵なアンサンブルです。

●400年の時を一気にタイムスリップ

開幕早々、「アヴェ・マリア」で知られるジュリオ・カッチーニ作曲の声楽曲「泉に、野原に」が演奏されます。

爽やかでハツラツとした曲想に、井上さんの艶のあるソプラノの声が躍動します。

ルネサンスの晴れやかな風が、ジメジメした日本の梅雨空をさーっと吹き飛ばしてくれるかのようです。

ちなみに、この曲は1614年の作曲と伝えられます。21世紀から17世紀へ、音楽に乗って400年の時を一気にタイムスリップしたような感覚です。

ルネサンス期からバロック時代へかけて音楽や楽器は大きく変わり、発達・進化していきました。今回のサンマチでは、そうした進化を牽引した作曲家の作品が紹介されます。

2曲目はジョバンニ・ピッキ作曲の「カンツォン 第2番」。

歌ごころあふれる古橋さんのリコーダーにオルガンとチェロが寄り添い、「西洋音楽の原型」を楽しく豪華に聴かせてくれます。

続いて、リュートの作品を数多く残した作曲家カプスベルガーの歌曲「かつては笑っていた」と、サラモーネ・ロッシの器楽曲「ソナタ 第3番」の演奏です。歌曲については、井上さんが歌詞の日本語訳を朗読・紹介してくださいます。

●味わい深い古楽器の世界

舞台に並んだ古楽器にも関心が集まります。古橋さんが演奏するリコーダーは、ルネサンス/バロック期のものを再現した木製リコーダーで、音の高さによりテナー/アルト/ソプラノ/ソプラニーノなど数種類あるそうです。同じく、木管リード楽器であるファゴットの原型を楽器内部の構造も含めて紹介されました。

能登さんが弾くオルガンは「ポジティブ・オルガン」と呼ばれ、モーター駆動による送風で本物のパイプを鳴らす本格的なパイプオルガンです。劇場が礼拝堂になったかのように、格別に深い通奏低音が響きます。

また、「ダブルハープ」とも呼ばれるルネサンスハープは、ペダルの技術が未開発のため、ピアノの白鍵にあたる弦と黒鍵にあたる弦を二重に張ったもの。半音階を自在に弾きこなすには相当な修練が必要です。

松本さんが弾くガット(羊の腸)弦を張ったバロックチェロも現代のものとはかなり異なり、奏法も難しい楽器です。いずれの古楽器も今日では改良され廃れてしまいましたが、優しく味わいのある音色は一聴の価値あるものばかりです。

●しばしの白日夢に陶酔した1時間

中盤、ふたたびカプスベルガーやピッキの曲を歌唱・演奏した後、終盤はタルクィニオ・メルラ(メールラ)の曲が続けて演奏されます。メルラはバロック初期に音楽形式の発達・成熟に大きく貢献した作曲家として知られます。

「シンプルだけど包み込んでくれるようなメロディのメルラの曲は、当アンサンブルの大のお気に入りです」と井上さん。素朴な恋心などを歌った歌曲の訳詞を紹介されたあと、「そんなふうに思うなんて」「ソナタ 第2番」「可愛い歌を聴いておくれ」の3曲を演奏。

エンディングは、演奏者が一人ずつ舞台を去っていき、最後に古橋さんがリコーダーを奏でながら舞台を後にするという心憎い趣向。イタリア・バロック音楽の余韻が漂う中、観客はしばし白日夢でも見ていたかのような気分にさせられたのでした。

♪

日本が鎖国体制に入る前、西洋音楽は日本でも親しまれていました。織田信長は安土城でいわゆる「南蛮音楽」を聴いていましたし、1590年に天正遣欧少年使節が西洋の楽器・楽譜・印刷術など多くの音楽資産を持ち帰ると、京都聚楽第で豊臣秀吉は使節団の演奏を大いに喜んだと伝えられています。

古楽の世界を、実に生き生きとした生演奏で体験する。音楽史の文献をいくら読んでも、この体験は得られません。イタリア・バロック音楽を特集した今回のサンマチ。戦国の武将たちも親しんだ古楽に触れ、「西洋音楽の原点」を再発見する。音楽ファン・歴史ファンにはたいへん贅沢な企画だったといえるでしょう。

(取材・文/ライター 才目)

2014年06月17日

サンデー・マティネ・コンサートvol.126

6月8日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.126の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

~~~~~~~~~~

未来の名演奏家に出会える楽しみ、それもサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)の魅力です。

2014年6月8日は、「未来のホープコンサート」と銘打つシリーズ企画の第16弾。

桐朋学園芸術短期大学専攻科2年に在学中で、

各地のギターコンクールで受賞を重ねる若きギタリスト、渡邊 茜(あかね)さんの登場です。

例年よりも早く梅雨入りした関東地方。サンマチの出足も鈍いかと思いきや、場内はほぼ満席の盛況。

「未来のホープ」を応援するサンマチ・オーディエンスの「心」は、やはり熱いようです。

渡邊茜さんは、劇場ホームページ掲載のお写真と違って、ショートカットの髪型でスラリとしたボーイッシュな印象。

笑顔はじける元気なお嬢さんです。

演奏は、メキシコのマヌエル・ポンセ作曲「プレリュード ホ長調」から始まります。

中南米のリズム感と色彩豊かな美しい音色。ギター・コンサートのスタートにふさわしい曲です。

続くリョベート作曲「アメリア(姫)の遺言」は、スペイン・カタロニア地方に伝わる民謡に想を得た曲。じっくり語りかけるような演奏です。

同じくスペインの作曲家トローバの「ソナチネ 第1楽章、第3楽章」では、楽しくリズミカルな演奏と、さまざまな表情の曲を情感豊かに弾きこなします。

「オクターブ・ハーモニクス奏法」という美しい響きの奏法を随所に取り入れ、演奏に爽やかなアクセントを加えます。

バッハが、自ら作曲したパルティータ第3番をリュート演奏用に編曲した「リュート組曲 第4番」。その最後の曲「ジーグ」は速いテンポの舞曲で、演奏が難しいと言われます。

ラストに弾いたテデスコ作曲「悪魔の奇想曲(カプリチオ・ディアポリコ)」も、超絶技巧奏者・パガニーニへのオマージュとして作曲された「難曲」として知られます。

こうした速いスケールの曲や難度の高い曲を、優雅に流れるように弾きこなす渡邊さん。

テクニックの高さはもちろん、表現力の高さも特筆すべき資質です。

後半、武満徹が編曲した映画音楽「シークレット・ラヴ」や「オーバー・ザ・レインボー」の演奏で渡邉さんの表現力が遺憾なく発揮されます。

懐かしいしっとりとした調べが劇場を包み込み、お客様はうっとり。

アンコール曲も映画音楽で決め、耳の肥えたオーディエンスも納得の「サンマチ・デビュー」を飾りました。

日曜午前のミニコンサート「サンマチ」へ、毎回多くのお客様がおいでくださっています。

お客様に接していると、「憩い」を求める方、演奏を聴くのが楽しみという方はもちろん、「若い演奏家を応援したい」とのお気持ちの方も多いように見受けられます。

将来有望なプレーヤーの演奏を間近に聴き、飛躍を後押しする。演奏家はお客様の期待を胸に、さらに腕を磨き、世界へ羽ばたく。お客様は、応援した演奏家が世界に雄飛したことを知り、それを「誇り」とする---。

そんな“好循環”が生まれるのも、せんがわ劇場・サンマチならではの魅力といえるでしょう。

優れた若手演奏家を発掘・紹介し、市民の皆さんとともに応援する「サンマチ・未来のホープコンサート」。

これからも「未来の大器」との出会いに期待が高まります。

(取材・文/ライター 才目)

~~~~~~~~~~

未来の名演奏家に出会える楽しみ、それもサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)の魅力です。

2014年6月8日は、「未来のホープコンサート」と銘打つシリーズ企画の第16弾。

桐朋学園芸術短期大学専攻科2年に在学中で、

各地のギターコンクールで受賞を重ねる若きギタリスト、渡邊 茜(あかね)さんの登場です。

♯

例年よりも早く梅雨入りした関東地方。サンマチの出足も鈍いかと思いきや、場内はほぼ満席の盛況。

「未来のホープ」を応援するサンマチ・オーディエンスの「心」は、やはり熱いようです。

渡邊茜さんは、劇場ホームページ掲載のお写真と違って、ショートカットの髪型でスラリとしたボーイッシュな印象。

笑顔はじける元気なお嬢さんです。

演奏は、メキシコのマヌエル・ポンセ作曲「プレリュード ホ長調」から始まります。

中南米のリズム感と色彩豊かな美しい音色。ギター・コンサートのスタートにふさわしい曲です。

続くリョベート作曲「アメリア(姫)の遺言」は、スペイン・カタロニア地方に伝わる民謡に想を得た曲。じっくり語りかけるような演奏です。

同じくスペインの作曲家トローバの「ソナチネ 第1楽章、第3楽章」では、楽しくリズミカルな演奏と、さまざまな表情の曲を情感豊かに弾きこなします。

「オクターブ・ハーモニクス奏法」という美しい響きの奏法を随所に取り入れ、演奏に爽やかなアクセントを加えます。

バッハが、自ら作曲したパルティータ第3番をリュート演奏用に編曲した「リュート組曲 第4番」。その最後の曲「ジーグ」は速いテンポの舞曲で、演奏が難しいと言われます。

ラストに弾いたテデスコ作曲「悪魔の奇想曲(カプリチオ・ディアポリコ)」も、超絶技巧奏者・パガニーニへのオマージュとして作曲された「難曲」として知られます。

こうした速いスケールの曲や難度の高い曲を、優雅に流れるように弾きこなす渡邊さん。

テクニックの高さはもちろん、表現力の高さも特筆すべき資質です。

後半、武満徹が編曲した映画音楽「シークレット・ラヴ」や「オーバー・ザ・レインボー」の演奏で渡邉さんの表現力が遺憾なく発揮されます。

懐かしいしっとりとした調べが劇場を包み込み、お客様はうっとり。

アンコール曲も映画音楽で決め、耳の肥えたオーディエンスも納得の「サンマチ・デビュー」を飾りました。

♯♯

日曜午前のミニコンサート「サンマチ」へ、毎回多くのお客様がおいでくださっています。

お客様に接していると、「憩い」を求める方、演奏を聴くのが楽しみという方はもちろん、「若い演奏家を応援したい」とのお気持ちの方も多いように見受けられます。

将来有望なプレーヤーの演奏を間近に聴き、飛躍を後押しする。演奏家はお客様の期待を胸に、さらに腕を磨き、世界へ羽ばたく。お客様は、応援した演奏家が世界に雄飛したことを知り、それを「誇り」とする---。

そんな“好循環”が生まれるのも、せんがわ劇場・サンマチならではの魅力といえるでしょう。

優れた若手演奏家を発掘・紹介し、市民の皆さんとともに応援する「サンマチ・未来のホープコンサート」。

これからも「未来の大器」との出会いに期待が高まります。

(取材・文/ライター 才目)

2014年06月05日

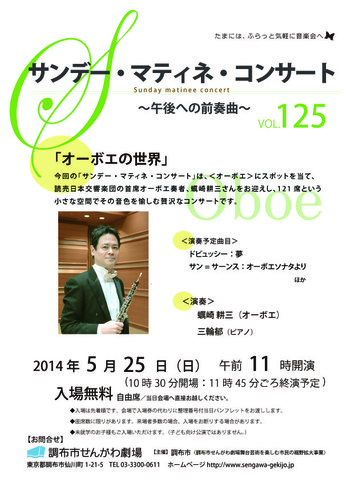

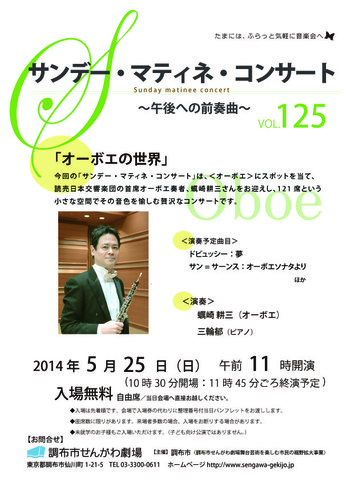

サンデー・マティネ・コンサートvol125

5月25日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.125の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。

~~~~~~~~~

2014年5月「サンマチ」Vol. 125は、読売日本交響楽団の首席オーボエ奏者・蠣崎(かきざき)耕三氏をお迎えしました。

ピアノ伴奏は三輪 郁さん。

ベスト・コンビによる待ちに待ったオーボエ・ミニコンサートは、早々に満員御礼。

日本を代表する演奏家の卓越した「技」に陶酔し、清らかな音と音楽に心洗われる「至福の朝」となりました。

毎回お越しくださる“常連”のお客様に加えて、「今回のサンマチは絶対聞き逃せない」と駆けつけてくださった音楽ファンの方々。

開演前から満席の劇場内に静かな熱気が満ちあふれます。

フランス印象派の名曲・ドビュッシーの「夢」から始まった「オーボエの世界」。

華麗な音色が響きわたると、早くも聴衆は夢見心地の境地に誘われます。

2曲目は、サン=サーンスが晩年に作曲した『オーボエ・ソナタ』第2楽章。

フランスの田舎で村人がお祭りで踊っているようなリズムと曲想に乗って、蠣崎氏の技巧が披露されます。

牧歌的な田園風景がまるで目に見えるような素晴らしい演奏です。

それにしても何という滑らかな音、清らかな響きでしょう。

「家路」の別名で知られるドヴォルザーク『新世界より』第2楽章の独奏部分など、オーケストラ演奏の中でオーボエの音を聴くことはあります。

しかし、単体でオーボエの音色をこれほど身近に聴くことができるチャンスはめったにありません。

数ある楽器の中でももっとも演奏が難しいと言われるオーボエ(「難度はギネスブック級」との説もあるそうです)。

「サンマチ」司会役のせんがわ劇場・萩原景子さんの進行とともに、「オーケストラが演奏を始める前、音合せをしますよね。その基準音(A;♪ラ)を出すのがオーボエなんです」と、蠣崎氏の分かりやすい楽器解説が入ります。

オーボエの特徴は、2枚のリードによって音をだすダブルリード式の木管楽器であること。

リードは「オーボエの命」。楽器をめぐって、蠣崎氏と萩原さんの楽しいトークが展開します。

「リードは自然素材です。ケーンという葦(あし)の一種を取り寄せ、演奏者自身が削り、金属管に糸で巻きつけ、手作りします。

このリードの出来によって、オーボエの音色が決まります。1日4時間練習するとして、3時間半はリード削りと調整です」と蠣崎氏。会場から「へぇー」と驚きの声が上がります。

ピアノ伴奏をしてくださった三輪 郁さんも加わり、今回の「サンマチ」はトークも大盛り上がり。

ウィーン国立音楽大学出身の三輪さんは、ウィーン・フィルの主席演奏者たちから絶大な信頼を寄せられる国際的なピアニスト。蠣崎氏のたっての希望により共演が実現し、オーボエの音色にさらに華を添えます。

続くドビュッシー「小舟にて」、ラストにはプーランク『オーボエ・ソナタ』第1楽章と、

今回の演目は、「料理で言えばデザート・ヴァイキングですね(笑)」と演奏家が言うように、おいしいところをギュッと詰め込んだようなフランスの作曲家の曲が多く取り上げられました。

そのせいか、間に演奏されたイヴァン・リンスの「ラヴ・ダンス」、アントニオ・カルロス・ジョビンの「ルイーザ」、

これらブラジル生まれのバラード曲も雰囲気が違ってたいへん美しく聴こえます。

しかし、なんといっても真骨頂はアンコール曲でした。バッハ作曲カンタータ第156番(アリオーソ)。

長いフレージングを要求するこの曲を演奏し切る、その技倆の高さは見事というほかはありません。

お客様は、オーボエの深みのある音色にさらに心打たれ、癒やされた様子。

このアンコール曲に思い入れのある方も多かったようで、蠣崎氏の演奏をもっと聴いていたという思いが募ります。

幸せな時間は短く感じるもの。あっという間の1時間。称賛とともに、「満足」「もっと聴いていたい」の思いが入り混じったお客様の拍手は、演奏家にしっかり伝わったようです。またの機会を心待ちにいたしましょう。

若手音楽家のフレッシュな演奏、世界の珍しい楽器の紹介、そして今回は日本屈指の「ヴィルトゥオーゾ(達人)」の演奏。

さまざまな趣向で市民に「贅沢な時間」を提供してくれる、せんがわ劇場の「サンマチ」。

これからも日曜朝の好企画にご期待ください。

(取材・文/ライター 才目)

~~~~~~~~~

2014年5月「サンマチ」Vol. 125は、読売日本交響楽団の首席オーボエ奏者・蠣崎(かきざき)耕三氏をお迎えしました。

ピアノ伴奏は三輪 郁さん。

ベスト・コンビによる待ちに待ったオーボエ・ミニコンサートは、早々に満員御礼。

日本を代表する演奏家の卓越した「技」に陶酔し、清らかな音と音楽に心洗われる「至福の朝」となりました。

♪

毎回お越しくださる“常連”のお客様に加えて、「今回のサンマチは絶対聞き逃せない」と駆けつけてくださった音楽ファンの方々。

開演前から満席の劇場内に静かな熱気が満ちあふれます。

フランス印象派の名曲・ドビュッシーの「夢」から始まった「オーボエの世界」。

華麗な音色が響きわたると、早くも聴衆は夢見心地の境地に誘われます。

2曲目は、サン=サーンスが晩年に作曲した『オーボエ・ソナタ』第2楽章。

フランスの田舎で村人がお祭りで踊っているようなリズムと曲想に乗って、蠣崎氏の技巧が披露されます。

牧歌的な田園風景がまるで目に見えるような素晴らしい演奏です。

それにしても何という滑らかな音、清らかな響きでしょう。

「家路」の別名で知られるドヴォルザーク『新世界より』第2楽章の独奏部分など、オーケストラ演奏の中でオーボエの音を聴くことはあります。

しかし、単体でオーボエの音色をこれほど身近に聴くことができるチャンスはめったにありません。

♪♪

数ある楽器の中でももっとも演奏が難しいと言われるオーボエ(「難度はギネスブック級」との説もあるそうです)。

「サンマチ」司会役のせんがわ劇場・萩原景子さんの進行とともに、「オーケストラが演奏を始める前、音合せをしますよね。その基準音(A;♪ラ)を出すのがオーボエなんです」と、蠣崎氏の分かりやすい楽器解説が入ります。

オーボエの特徴は、2枚のリードによって音をだすダブルリード式の木管楽器であること。

リードは「オーボエの命」。楽器をめぐって、蠣崎氏と萩原さんの楽しいトークが展開します。

「リードは自然素材です。ケーンという葦(あし)の一種を取り寄せ、演奏者自身が削り、金属管に糸で巻きつけ、手作りします。

このリードの出来によって、オーボエの音色が決まります。1日4時間練習するとして、3時間半はリード削りと調整です」と蠣崎氏。会場から「へぇー」と驚きの声が上がります。

ピアノ伴奏をしてくださった三輪 郁さんも加わり、今回の「サンマチ」はトークも大盛り上がり。

ウィーン国立音楽大学出身の三輪さんは、ウィーン・フィルの主席演奏者たちから絶大な信頼を寄せられる国際的なピアニスト。蠣崎氏のたっての希望により共演が実現し、オーボエの音色にさらに華を添えます。

♪♪♪

続くドビュッシー「小舟にて」、ラストにはプーランク『オーボエ・ソナタ』第1楽章と、

今回の演目は、「料理で言えばデザート・ヴァイキングですね(笑)」と演奏家が言うように、おいしいところをギュッと詰め込んだようなフランスの作曲家の曲が多く取り上げられました。

そのせいか、間に演奏されたイヴァン・リンスの「ラヴ・ダンス」、アントニオ・カルロス・ジョビンの「ルイーザ」、

これらブラジル生まれのバラード曲も雰囲気が違ってたいへん美しく聴こえます。

しかし、なんといっても真骨頂はアンコール曲でした。バッハ作曲カンタータ第156番(アリオーソ)。

長いフレージングを要求するこの曲を演奏し切る、その技倆の高さは見事というほかはありません。

お客様は、オーボエの深みのある音色にさらに心打たれ、癒やされた様子。

このアンコール曲に思い入れのある方も多かったようで、蠣崎氏の演奏をもっと聴いていたという思いが募ります。

幸せな時間は短く感じるもの。あっという間の1時間。称賛とともに、「満足」「もっと聴いていたい」の思いが入り混じったお客様の拍手は、演奏家にしっかり伝わったようです。またの機会を心待ちにいたしましょう。

●

若手音楽家のフレッシュな演奏、世界の珍しい楽器の紹介、そして今回は日本屈指の「ヴィルトゥオーゾ(達人)」の演奏。

さまざまな趣向で市民に「贅沢な時間」を提供してくれる、せんがわ劇場の「サンマチ」。

これからも日曜朝の好企画にご期待ください。

(取材・文/ライター 才目)